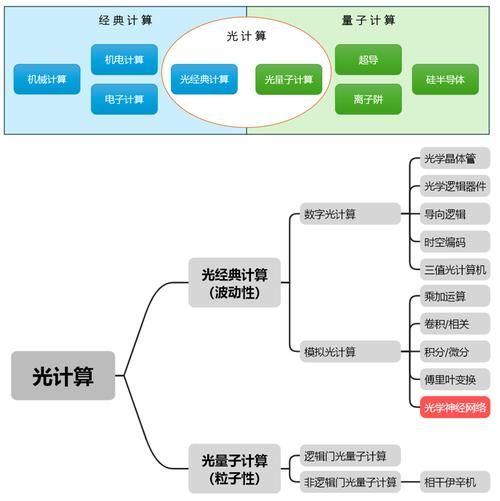

量子计算三大技术路线怎么选

答案:超导量子、离子阱、光量子各具特色为什么“路线”会成为小白最关心的话题?

我之一次在公司内部培训上听到“选错了技术路线,十年白干”这句话,后背发凉。后来发现,“量子计算三大技术”在百度上热搜不断,无非是因为普通开发者也要挑教程、投资人也要挑赛道。问题只有一个:超导、离子阱、光量子,到底哪一个更先能落地到我眼前?我试着用最通俗的语言拆解。

超导量子:在“冰箱”里狂奔的硅精灵

超导量子比特靠“电路-约瑟夫森结”制造,必须在20mK的超低温里才能保持叠加态。 IBM与Google的两代里程碑处理器都用的是它,原因很简单:

- 跟硅工艺兼容:直接拉到FAB产线就能流片,不用重新盖工厂。

- 门速度快:单量子门20纳秒,相当于眨眼之间百万次开关。

- 读出迅速:超导谐振腔可以像听诊器一样,几秒就把答案传出来。

但别高兴太早——量子相干时间只有100微秒左右,“冰箱”一旦开门就满盘皆输。

《失控》作者凯文·凯利曾调侃:“科技进化的速度总是快过我们学会冷却它的速度。”——一语成谶。

离子阱:原子级精度,像用镊子捉住的薛定谔猫

离子阱把单个原子用激光冷冻后再用电磁场悬在空中,天然自带纯净的环境。要问它有什么了不起:

- “相干时间长,秒级起步”,比超导足足提升一万倍,给算法足够时间开跑。

- “门保真度高达99.99%”,当前世界记录。

- 原子天然一模一样,没有“工艺波动”导致比特差异的烦恼。

可是,每加一位就得多激光、多电极,“规模扩展像乐高,但没给足够的砖”。IonQ与霍尼韦尔都在把离子阱做成“量子云”,让开发者远程调用,把硬件扩展难题留给云端。

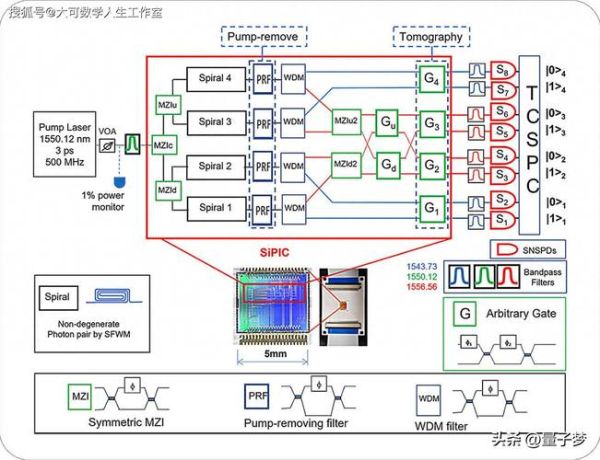

光量子:用“光子火车”跑图计算

如果说超导、离子阱在争夺通用量子计算机,那光量子就像一匹黑马。它把信息编码在光子的偏振、路径或时间戳上,常温就能跑,且完全不惧电磁噪声。亮点罗列:

· 无需超低温——省下几十万美元的稀释制冷机。

· 天生可光纤互联——以后直接把量子网和现有光 *** 无缝拼接。

· 九章原型机用76光子解决特定“高斯玻色取样”问题仅需200秒,传统超算要6亿年。

缺点同样扎心:光子之间的相互作用极弱,“两两说话”都难,因此想跑通用量子门仍需“后选择”或“测量感应”等复杂技巧。

三大应用场景对比:我应该押谁?

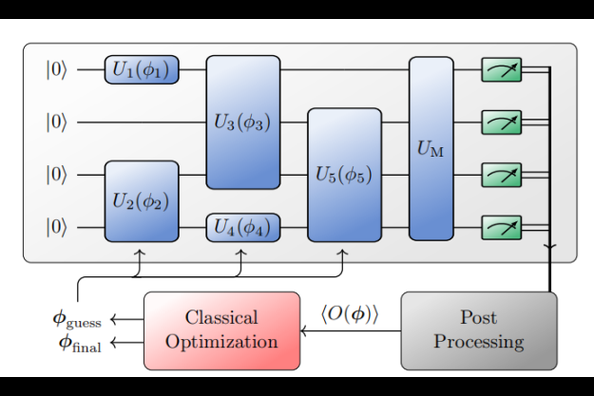

我把过去两年追踪的投资新闻和顶会论文放在一起,给三张速览图:

超导:最可能先拿下的三张牌

金融风险管理 → >100量子比特原型已跑通 量子化学模拟 → Google 2024已验证 FeMoCo 模型 优化调度 → D-Wave退火芯片在 200+ 家企业落地

离子阱:长距离算法最稳

量子计算化学 → 哈伯-博世流程能源优化 金融风险 → 结构化衍生品定价保真度突破 量子机器学习 → 谷歌量子AI与DeepMind协同

光量子:先打专用计算

AI图神经 *** → 光子直接跑稀疏矩阵乘法 制药分子模拟 → 76光子的原型已验证小分子结合能 生成式模型 → 利用量子并行性采样大分布

小白入门路线怎么走?

问:完全零基础,先学哪条技术栈?

答:从“超导+Python”切入最省力。

理由很简单:IBM Quantum Experience 提供免费网页端的Qiskit教程,你甚至不用懂量子力学底层就能写出之一行“Hello Hadamard”。而想学离子阱,得先啃《Atomic Physics》和一堆射频工程;学光量子则绕不开量子光学,门槛略高。

独家观察:2025年算法会把路线再次洗牌

《自然·计算科学》刚上线的评论指出:“当容错门数达到1万,路线差异将被算法效率抹平”。也就是说,一旦纠错码够成熟,三条路线会趋于等价。但在此之前,谁能先跑出商业闭环谁就继续吸金。我押宝超导量子在三年内率先推出订阅制云算力,离子阱则因芯片体积过大转而主攻国家安全级的通信加密,而光量子将借光子芯片代工在长三角落地一座百级产线。

引用《三国演义》一句:“天下大势,分久必合。”量子江湖也是如此,今天的路线之争,最终只会让量子算力成为像水电一样的基础设施。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~