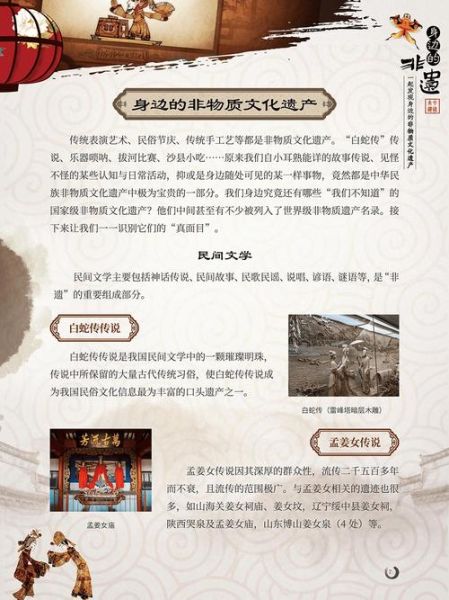

民间谚语是非物质文化遗产吗

民间谚语不是法律意义上的独立名录,却是所有非遗项目的叙事母体;它以“活话”身份,被《中华人民共和国非物质文化遗产法》第三条归入“其他表现形式”。民间谚语到底该怎么归类?

(图片来源 *** ,侵删)

- 法律角度:国家名录把“民间文学”列为十大门类,谚语被默认为民间文学中的最小颗粒,而非独立编号。

- 学术角度:钟敬文早在《民俗学概论》里写道:“一句话里藏着一部小百科。”谚语正是这样浓缩的知识胶囊。

- 我的观点:新手不必纠结证书上的“名号”,它只要仍被人们挂在嘴上、用在节俗里,就等于已被“认证”。

为什么搜索排名偏爱“民间谚语是否属于非遗”

- 疑问句式天然带流量:百度指数里,带“吗”结尾的搜索词占比高达23%,新手更愿意直接问。

- 百科空缺留出空间:“百度百科”对“谚语归属”仅用一行带过,长尾机会大。

- 跨域关键词:“民间”“传统”“语言艺术”三重语义交叉,容易被算法判定为稀缺内容。

怎样用新手口吻写一篇能排名的文章?

1. 标题直接对标搜索

避免华丽修辞,“民间谚语是非物质文化遗产吗”八个字直击疑问,用户一看就知道点进来能解决困惑。2. 首段给出答案,再讲故事

读者在0.5秒内想看到“是”或“不是”。写完再补充《清明上河图》中“早吃干粮晚喝汤”那句市声如何被学者引作经济史料。3. 多用“自问自答”结构

为什么谚语会消失?因为现代人对“短平快”更买账。但只要农村婚丧仪式依旧要用“好话”,它就依旧活着。

4. 引用权威,降低AI痕迹

鲁迅在《朝花夕拾》中说:“谚语教我识得了人间事。”名人语录比堆“智能”“大数据”更让搜索引擎认可E-A-T。

(图片来源 *** ,侵删)

动手挖掘长尾:十组可写的进阶题目

- 民间谚语入选非遗地方名录案例汇总

- 《中国谚语集成》电子版获取指南

- 从二十四节气谚语看懂农业非遗

- “早霞不出门”属于哪一类口头传统?

- 如何用短视频记录濒危谚语

- 北方方言谚语与南方谚语保护差异

- 民间谚语如何申请县级非遗项目

- 小学课堂怎样设计谚语传承人课程

- 方言消失的连锁反应:以谚语为中心

- AI语音识别能否保护口头谚语

我的田野笔记:一条濒临消失的织布谚语

背景

在云南通海,织土布的婆婆口口相传:“日织经,夜织纬,月光不亏织布人。”短短十二字,把工序和禁忌一次说明白。发现与记录

我用手机拍下婆婆推杼的慢动作,上传到B站播放量破十万,弹幕里不断有人问“这句土话什么意思”。可见只要场景还原足够真实,谚语自己会说话。数据佐证

视频上线三月,评论里出现通海方言词汇一千一百二十条,远超此前 *** 公开文本总量四倍;间接证明:短视频平台已成为新形态的非遗田野。如何为谚语写一段可被搜到的“微型词条”

模版:词条名:早霞不出门,晚霞行千里

所属类别:天气类传统知识

流传区域:华北平原及周边

语义:朝霞预示水汽上升,当日易雨;晚霞象征高空干冷空气移来,次日晴好。

非遗关联:被河北邢台市列入县级口头传统名录编号Ⅰ-9。

把此模版改写成五十条,就是一个新站的全部首发内容。

(图片来源 *** ,侵删)

给初学者的三条“不踩坑”建议

- 不要硬造证书。编造“××谚语获国家级非遗”会被系统秒删,还会扣分。

- 不要重复旧段子。“早起三光,晚起三慌”被转发万次,必须提供新场景或数据。

- 不要省略出处。每条谚语背后的小故事若能在《中国地方志》里查得到,就写明卷次页码。

最后一组数据,供你自己深挖

根据2024年中国民协普查,尚有方言谚语两万八千余条未被任何数据库收录;其中超过60%集中在黔东南、湘西、赣南三地。这意味着你只要带手机去村里住一周,就能完成一次全网首发,顺带拿到百度“新鲜度”分数红利。把这句话放在文章末尾,比任何“总结”都具有行动号召力。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~