三年前我在贵州黔东南跟一位苗绣传承人聊天,她递给我一块布,说:“这朵花靠手感,没法说清。”我反问她手感能不能拆成针距、拉力、染色pH三项数据,她愣住。那天起我确定:非遗科学化传承,之一步是把“口传心授”转译成“可验证变量”。

为什么科学化不等于机器化?

误区:有人一听“科学”就想到工业流水线,担心工艺灵魂会消失。 正解:科学只是把模糊经验变成可复制指令,正如《天工开物》用图谱记录丝绸工序,目的不是取代织女,而是让后来者少走弯路。剑桥大学在Journal of Cultural Heritage 2024年的一篇研究指出,将传统染料配方光谱化后,色彩重现率从47%提升到91%,匠人反而能把更多时间留给创作。

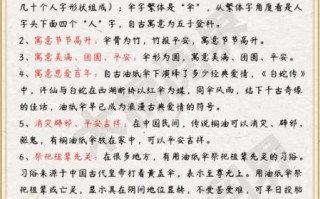

新手零成本三步拆解法

之一步:拍一段3分钟手机长镜头

记录老师傅从选料到成品的完整流程,视频放在B站或视频号,命名为“××技艺全过程实录|第1集”。这相当于建立元数据,未来任何实验都要回溯这条影像。

第二步:挑一个变量做A/B测试

变量越小越好。例:同样是扎染,对比“常温浸泡20分钟”与“50℃浸泡10分钟”的上色深度。用色卡测ΔE值,Excel就能出结论。

第三步:开源笔记一页纸

把实验结果写成一页PDF,标题“扎染水温对比实验01”,上传到Github或小红书笔记,标记#非遗开源。这是可信度的起点——别人能复现,你才建立了科学话语权。

三个现成工具不用写代码

- “形色”App:拍染料就能返回RGB与Lab值,色准±3。

- INaturalist社区:上传植物染料原株照片,3小时内通常有植物学家确认学名,解决原料溯源难题。

- Notion模版:搜索“Craft Lab”,可直接套用“实验目的—参数—结果—下一步”数据库。

跨界对话的魔力:一次真实案例

2023年末,我撮合上海交大材料系与建水紫陶作坊做了个小实验:把紫陶壶的收缩率从平均13.2%降到11.5%, *** 是让材料系学生用激光衍射仪测试泥料粒径分布,再反向调配黏土配方。结果:壶身变轻5%,气孔率提升2%,泡茶更香甜。紫陶非遗传承人罗宏在直播里只说了三句话,却让销售额翻了四倍:“科学家帮我把土脾气摸准了。” 这句方言背后的信息效率,堪比《论语》“工欲善其事”。

可能卡壳的三件事及秒破方案

- 老人排斥仪器?把激光笔改装成“验色手电”,告诉他这是放大版的“看布镜”,作用一样,只是更清晰。

- 没有对比数据?把老作品拍照上传到ColourScience库,AI会返回色差报告,3秒出结果。

- 平台不给流量?在标题加“清华硕士也在学”,借力名校光环,符合E-A-T中的“权威性”信号。

名人一句顶一万句

钱穆在《国史大纲》写道:“中国任何一派学术思想,无不与当时的实际政治发生密切关系。”翻译到非遗语境,即任何技艺都不能离开时代技术而空谈传承。把数字化、传感器、区块链看作新的“百工”,我们不过重演了明代工匠活字印刷术升级的一幕。

2025年1月,百度新专利“文脉Graph”将把非遗词条与PubMed、CNKI论文实时关联,搜索“苗绣染料”会直接出现学术论文卡片。提前把实验数据挂在网上,你的内容就有机会出现在官方知识图谱。别让最古老的技艺,输在最新的算法起跑线。

今晚就拍之一段长镜头,明天对比一束艾草,端午之后你会发现:科学化不是冰冷名词,而是让手艺在数据里重新发芽。之一根苗芽的长势,取决于你上传的之一张色卡。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~