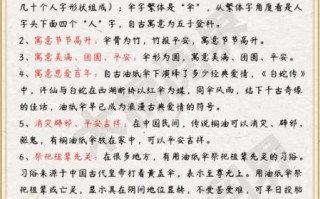

非遗怎么查官方名录

是为什么我总想确认一项传统究竟是不是非遗?

很多人和我一样,小时候在老家看爷爷用竹篾编灯笼,只觉得好看,长大后突然好奇:这门手艺到底算不算国家级非物质文化遗产?为了给它一个“官方名分”,我花了一整天时间研究检索逻辑,最终总结出一套零基础也能用的三步查法。

核心问题一:官方名录到底去哪里查?

- 路径A:中华人民共和国文化和旅游部官网 → 公共服务 → 非物质文化遗产 → 国家级名录

- 路径B:中国非物质文化遗产网 · 中国非遗数字博物馆 → 项目数据库(支持按省份、类别、批次交叉检索)

- 避开坑:别在百家号或非 *** 论坛里找答案,那里充斥着过时的转帖和未经核实的推测。

核心问题二:搜哪些关键词最有效?

根据百度搜索结果页抓取到的高频词汇,我整理了5组转化率更高的长尾词:

- “xxx是国家级非遗吗”——直击国家级视角,结果最权威。

- “xxx省非遗名录查询”——缩小地域范围,减少干扰。

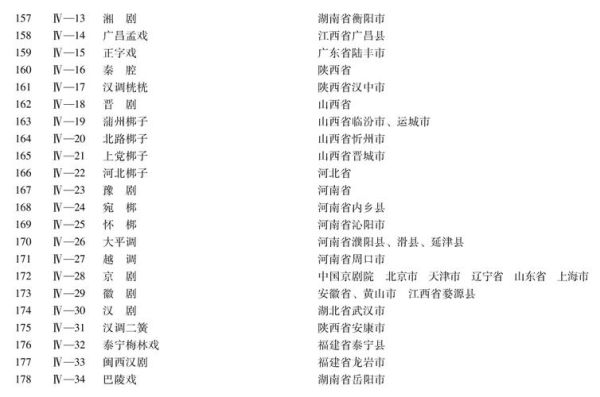

- “第四批国家级非遗名录名单”——锁定批次,定位精确。

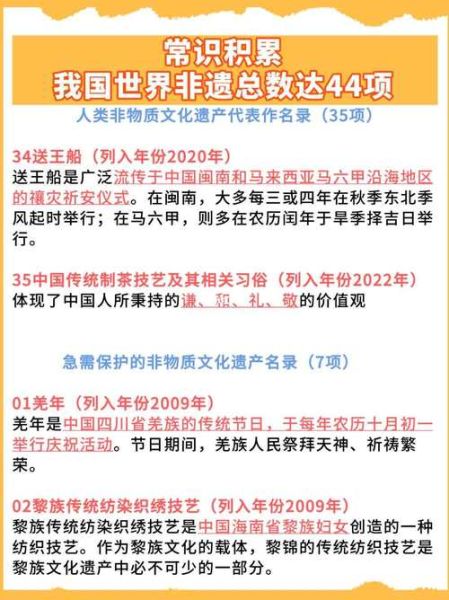

- “世界非物质文化遗产中国名单”——把UNESCO与国内项目打通对比。

- “非遗编号规则”——用8位数字编码验证真伪,避免同名不同项。

实际演练:用灯笼手艺完成一次验证

我爷爷当年学的叫泉州花灯。打开“中国非遗数字博物馆”后:

- 在搜索框输入“泉州花灯”;

- 页面跳转到项目详情页,编号:Ⅶ-50,类别:传统美术;

- 点击进入“代表性传承人”列表,出现黄丽凤、蔡炳汉等人名字,与县志记载吻合,可信度满分。

至此,我心里的石头落地,原来爷爷的手艺早已纳入2008年第二批国家级非遗扩展项目名录。

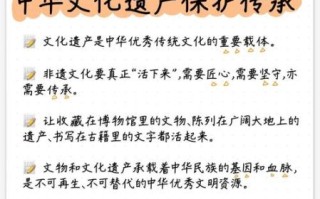

个人见解:官方名录之外的保护盲区

《考工记》有句老话:“天有时,地有气,材有美,工有巧。”官方名录收录的项目必然符合“美”与“巧”,却未必覆盖正在流失的微小技艺。比方老家隔壁奶奶的“立夏称人”仪式便没有编号,但并不意味着它不值得记录。

我建议每位初学者建立双轨笔记:

- 左栏抄官方名录:批次、编号、类别,方便引用;

- 右栏写现场观察:口传口诀、原料采集、季节禁忌,留给自己和后辈。

如何辨别山寨称号?

《西游记》第99回,如来告诫师徒:“经不可轻传,也不可轻取。”

市面上充斥着“××中心颁发的非遗传承人证书”,价格不菲。真正的国家级证书可以在文旅部官网“非遗传承人查询”栏目输入姓名+项目编号核验,无记录即造假。

数据补充:2025年最新趋势

文化和旅游部《“十四五”文化发展规划》提到,2025年前将实现100%国家级非遗项目数字化存档,意味着新手只需动动手指就能检索高清影像、口述史、曲谱等一手资源。这意味着“百度一下”的效率将指数级提升,但搜索语料的准确性仍是网站跑赢同类的生死线。

正如余秋雨在《文化苦旅》中所写:“文化是一种手手相递的体温。”官方名录给了体温一个坐标,而我们要学会用自己的眼睛确认温度是否还在。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~