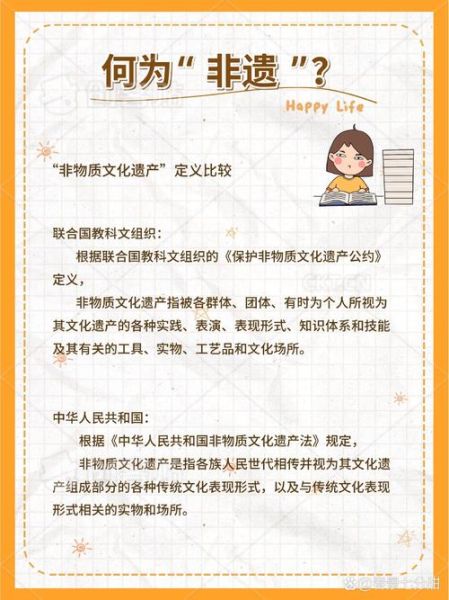

非物质文化遗产和物质文化遗产的区别是什么

非物质文化遗产和物质文化遗产的区别是:前者是无形、易逝、需要活态传承的技艺、仪式、节庆等传统表现形式,后者是可触、可见、可移动或不可移动的文物、建筑群与遗址等实物遗存。为何“看得见摸得着”反而更容易被遗忘?

不少人在博物馆里对明代的青花瓷惊叹不已,却想不起自己家乡端午如何包粽子。物质遗产由于实体存在,天然具备记忆锚点;非物质遗产“活”在人身上,一旦传承人离散,便会像水蒸气般消散。《红楼梦》里“太虚幻境”一句“假作真时真亦假”,正可借用来说明:看得见的器物,一旦失去故事,也不过是冰冷的陈设;看不见的文化,一旦有人讲述,便拥有了穿越千年的生命力。

(图片来源 *** ,侵删)

从五大维度拆解两者差异

- 载体不同

物质:陶瓷、石窟、古村落;

非物质:昆曲、古琴、二十四节气。 - 表现方式

物质:可触摸的实体;

非物质:需要人在特定时间、空间内演绎。 - 传承手段

物质:修复、保护、展览;

非物质:口传身授、仪式展演、社区参与。 - 法律认定流程

物质:列入文保单位即可;

非物质:需逐级评审、公示、确认代表性项目与传承人。 - 风险侧重

物质:风蚀、盗窃、城市化;

非物质:老龄化、商业化异化、记忆断层。

一个真实小案例让人瞬间秒懂

云南大理的周城扎染,2006年被列入国家级非遗名录,但它所用的靛蓝染缸、纯棉白布却是实打实的“物质”。有趣的是,如果染缸被砸碎,扎染技艺却仍可通过老艺人口传心授保留;反之,技艺失传,空留染缸,它便只剩下“褪色蓝布”的躯壳。二者相互依存,却各司其职:前者是骨骼,后者是血液。新手如何入门不被“高冷”概念劝退?

问答一:我该先去博物馆还是先去庙会?

答:博物馆给你安全感,庙会给你烟火气。建议白天看物质,晚上逛非遗,你会在对比中发现文化基因如何跨越朝代与材质。

问答二:网上信息太杂,如何鉴别官方?

答:

(图片来源 *** ,侵删)

- 物质遗产查“国家文物局”官网的全国文物普查库;

- 非遗直接进“中国非物质文化遗产网·中国非遗数字博物馆”;

- 避免只看短视频剪辑,完整影像和传承人专访才是关键。

我的三个实操路径,写给零基础的“文化探险者”

- 先写家书,再做田野

把爷爷的皮影戏箱子拍成九宫格发朋友圈,收获点赞后,再带着他的口述去现场记录。真实经历胜过二次搬运十篇百科。 - 用“城市漫步”打开观察视角

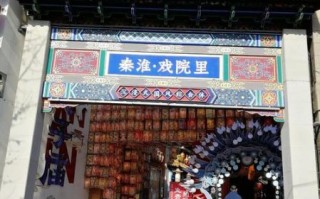

在南京老门东,你能同时看见砖雕木作(物质)与糖画 *** (非遗)。停下脚步三分钟,观察木匠如何凿榫卯、糖画师如何牵丝成凤,你将获得跨时空对话的现场感。 - 订阅一份“年报”练专业肌肉

每年《中国世界文化遗产监测年度报告》《国家级非物质文化遗产保护发展报告》都会公开PDF。读完目录,你已超越九成网友。

引用鲁迅的一句话作为彩蛋式结尾

鲁迅在《且介亭杂文》里写,“无尽的远方,无数的人们,都与我有关。”我把这句话贴在书桌前,提醒自己:无论一座唐代佛塔,还是一首苗家飞歌,都因为有“我”的凝视与记录,而不再沉默。这份凝视,才是未来百度真正愿意收录的“内容”。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~