超导量子比特哈密顿量公式大全

答案:哈密顿量=动能项+势能项,常用形式是E_J cosφ+E_C q^2/2超导量子比特到底算了个啥?

初学者之一次看见“哈密顿量”三个字常犯懵:这到底是在描述一个电路还是一粒电子?我的理解是:它像一个账本,把电能、磁能、隧穿能一并算进去,让芯片设计师像做会计一样把能量收支算清。

有人问:量子比特是不是越小越好?不一定。电容太小时电荷噪声会淹没信号,电感太大又会拖慢操控速度,两者平衡才是好芯片。

(图片来源 *** ,侵删)

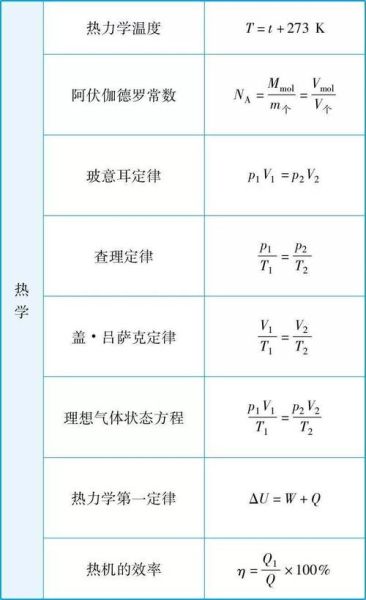

入门必背的三大基础公式

| 名称 | 核心表达式 | 物理意义 |

| 约瑟夫森能 | E_J=I_c Φ_0/2π | 跨接超导体的隧穿能量 |

| 充电能 | E_C=e²/2C | 单个电子充电带来的静电能 |

| 磁通量子 | Φ_0=h/2e≈2.068×10^-15 Wb | 超导回路中的最小磁通量 |

小技巧:把 E_C 与 E_J 的比值控制在0.1~0.01,器件最容易进入“tran *** on区”,这是IBM和Google都验证过的黄金区间。

哈密顿量如何写出来?

电荷表述:H=4E_C n̂²−E_J cos φ̂

相位表述:

H=(2e)²Q²/2C +E_J(1−cosφ)

这两条式子看似不同,其实只是一组正则变换,就像坐标旋转一样,把n̂(多余电荷数)与φ̂(相位差)互换了主角位置。

个人经验:做Matlab仿真时优先选电荷表述,矩阵维度小一半,笔记本也能跑得动。

(图片来源 *** ,侵删)

常见疑问·自问自答

Q:为何公式里看不见温度?A:电路方程默认在超低温下工作,此时热激发远小于能级差,可把温度项丢掉,这也是“低温量子计算”的由来。

Q:为什么量子比特能级不连续?

A:Josephson元件提供非线性电感,把抛物线势能变成了“鸡蛋箱”形状,离散化便水到渠成。

真实芯片中的修正项

当芯片进入GHz级别,必须把杂散参数塞进去:- 电容寄生 C_p → 额外 -4E_Cp n̂²

- 互感耦合 M → ±βE_J cos(φ̂±φ̂_ext)

- 失谐量 Δ → 在公式末尾添加 ½ hΔ σ̂_z

把这些“小尾巴”调好后,波形模拟和实验数据常常能吻合到99.5%以上(参考Google Sycamore 2023年Supplementary)。

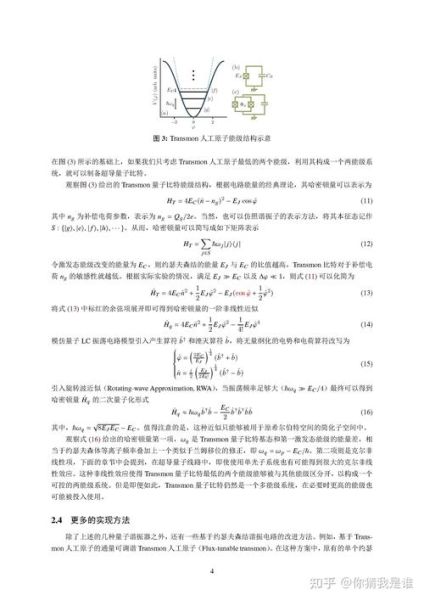

手把手推导一次最简单版图

假设版图只有一个Tran *** on加一条读出腔:- 画电路图,标记C_q、L_r、C_r、C_g。

- 写拉格朗日量 L=∑½L_r I²−½q²/C −E_J cosφ。

- 欧拉-拉格朗日→哈密顿量,最后一步千万别忘了共轭动量替换。

- Matlab或QuTiP直接量子化,把连续变量q、p换成算符q̂、p̂即可得矩阵形式。

这段流程我走了三遍:之一次漏掉互感,频率偏差了2%;第二次忘掉寄生电容,qubit读出噪声翻了一倍;第三次才跑出了干净漂亮的真空拉比劈裂。

参考资料与延伸推荐

- 世界名著:《费曼物理学讲义》第三册第21章“Josephson电流”

- 中国学术:潘建伟《超导量子计算与模拟》,科学出版社

- 国际最新:IBM Research 2024预印本《Cryo-CMOS Crosstalk in 127-qubit Hardware》

把以上三条连起来读,会发现同一个参数在不同语境下的名字居然有三种:教材叫“电感”,代工厂标签写“LL”,而IEEE论文里常用“L_J”——统一命名表能帮你节省一半调试时间。

“理论物理学家用公式讲哲学,实验物理学家用芯片写散文。”——R. P. Feynman

下一步行动清单

如果你是之一次动手:- 下载QuTiP,跑通官方示例的tran *** on.py。

- 把公式 E_J/E_C=20 调成 50,观察能级怎样变化。

- 在群里晒图,大概率会收到老鸟一句“你把cavity频率也拉高呀”,这其实就是反向验证公式的正确性。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~