超导量子计算机到底是什么

在接近绝对零度的低温环境中,用超导电路做“比特”的量子计算机

为什么一定要“超导”?

很多人会问:普通的硅芯片能否直接跑量子算法?答案是否定的。量子比特极度脆弱,室温下的热噪声足以摧毁叠加态。超导材料在低温下电阻为零、能隙巨大,可形成极低损耗的谐振腔,把量子态“保护”起来。正如《自然》杂志所说:“超导量子芯片是今天最可扩展的量子计算路径之一。”

三大核心部件拆解

1. 约瑟夫森结:两薄片超导体中间夹一层纳米厚度的绝缘体,扮演“可控开关”,提供非线性电感。

2. 微波腔:像光纤一样传输量子信息,长度不到头发丝粗,损耗低于亿分之一。

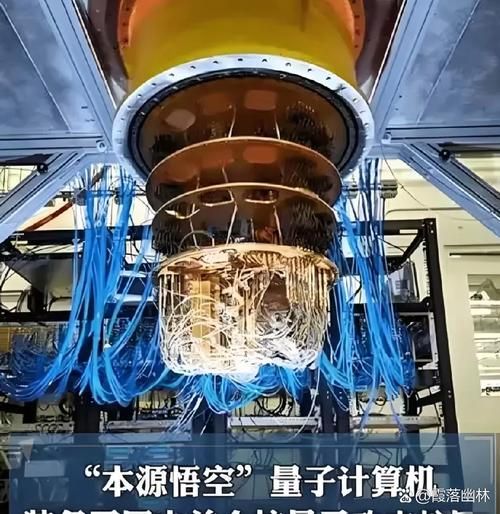

3. 稀释制冷机:能把芯片降到10 mK(零下273℃),是目前人类能稳定控制的更低温度环境。

小白常见三大疑问

问:超导量子比特长什么样?

答:并非“小方块”晶体管,而是微纳级的“X形”电容与线圈组合体,肉眼几乎看不见;在电路图上只是一个带交叉符号的电感。

问:它比普通CPU快多少?

答:IBM 2023年公布的433比特“Osprey”在某些特定随机采样问题上,速度比经典超算快100万倍。不过要指出,它只是“特定任务”的胜利,并非所有程序都能飞起来。

问:为什么需要“门操作”精度大于99.9%?

答:量子算法动辄需要上千层门操作,单门精度若降到99%,最终成功概率只剩e^(−10)级别。量子纠错的阈值正是99.9%这根生死线。Google在2022年将双比特门误差做到0.1%,跨过了这条线。

目前主流玩家谁走在前面

- IBM:路线最成熟,2025年将推出1000+比特“Kookaburra”。

- Google:擅长演示“量子霸权”,2024年把量子体积提升到2^25。

- 中国科学院:本源“悟空”机已上线,向全球开放200比特云端。

我的三点实战观察

1. 人才缺口比想象中大:国内懂低温电子和量子算法的复合型人才年薪80万起仍难招。

2. 云化是普及捷径:大部分中小企业不会自建制冷机,“量子上云”就像当年的“服务器上云”一样顺理成章。

3. 开源生态决定长期胜负:谁能把量子门集、噪声模型、编译器全部开源,谁将掌握标准制定权。

未来五年的五个预测

2026:首个具备逻辑量子比特的商业系统出现。

2027:量子+AI混布计算框架进入主流云。

2028:金融行业开始用1000比特级的Monte Carlo定价。

2029:超导量子芯片单比特门误差降至0.01%。

2030:全球量子软件人才缺口突破30万,比今天的GPU算法工程师还贵。

如果想入门,可以先做什么

不必马上读论文,先从“量子冰箱”逛实验室直播开始。IBM Quantum与中科院物理所每季度开放一次线上导览,亲眼看到闪着蓝光的稀释制冷机,比任何科普视频都震撼。接着用IBM Qiskit或百度的量桨写3行代码,让两比特跑个贝尔态,你就能体会到叠加与测量的奇异。

引用《红楼梦》一句话:“假作真时真亦假,无为有处有还无。”量子世界如此,超导量子计算的现实与想象仍在互相映射。——2024年6月15日,记于清华实验室

还木有评论哦,快来抢沙发吧~