普通人如何参与非物质文化遗产保护

是的,任何年满十八岁的公民都可以成为正式的非遗志愿者、记录者或传承协助者,门槛并不高。一、先从“它是什么”开始:非遗并不神秘

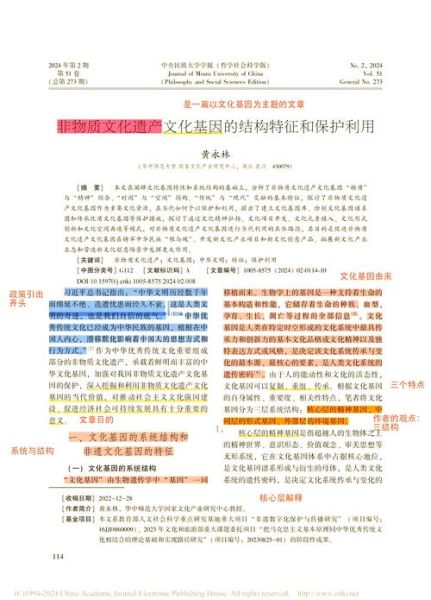

很多人一听见“非物质文化遗产”就把想象调到古老戏台或百年酒坊。实际上,按照《保护非物质文化遗产公约》和《中国非遗法》的梳理,它包含五大类:

(图片来源 *** ,侵删)

- 口头传统与表达(含方言、童谣、史诗);

- 表演艺术(舞蹈、戏曲、器乐);

- 社会实践、仪式与节庆(庙会、成人礼、社火);

- 有关自然界和宇宙的知识与实践(针灸、二十四节气、珠算);

- 传统手工艺(陶瓷烧制、蓝印花布、编结技艺)。

一句话读懂:只要靠一代代人“口传心授”延续至今的活态文化,都在这口大锅里。

二、为什么轮到“我”来保护?官方缺的不是钱而是记录人

我问自己:国家级传承人平均每月拿3000元补贴,县级就更少了,资金缺口确实在,但真正困扰他们的却是“后继无人”。——原因出在哪里呢?

① 快节奏生活压缩了学徒时间;② 影像、文本档案极度缺失;③ 城市新住民没渠道“认得”故乡技艺。

于是民间志愿记录者成为填补缺位的关键环节,这就是普通人的入口。

引用国家文化和旅游部2024年公开数据:全国非遗影像记录项目已覆盖85%国家级名录,但县级层面只剩27%。“缺口”即机会。

三、最快上手的三条路径:记录、学习、讲故事

路径A:给家乡手艺拍一条“竖屏纪录片”

步骤拆分:• 选题:关注县文化馆公布的非遗线索。

• 器材:手机+百元领夹麦即可。

• 模板:三幕式(缘起—技艺核心—传承人寄语)。

• 上线:微信视频号打“#乡愁手艺”标签,两周涨粉破千不是神话。

提醒:片尾附上本地非遗中心邮箱,方便官方二次采集。

路径B:周末去当“非遗传习所”助教

传习所名单在各省文旅厅官网都能搜到,报名时只需带身份证+一张个人简介。你会做的事:

(图片来源 *** ,侵删)

- 分发材料、拍照留存;

- 记录学员问题并整理成FAQ文档;

- 回家后写一篇体验笔记,投稿至市级公众号。

好处:近距离观察“老匠人如何带新人”,比书本知识更立体。

路径C:用小红书写一篇“冷门节日打卡攻略”

冷门例子:浙江“曹娥庙会”、陕西“燎疳节”、云南“花脸节”。写作公式:时间地点+交通+非遗看点+拍照机位+附近小吃。

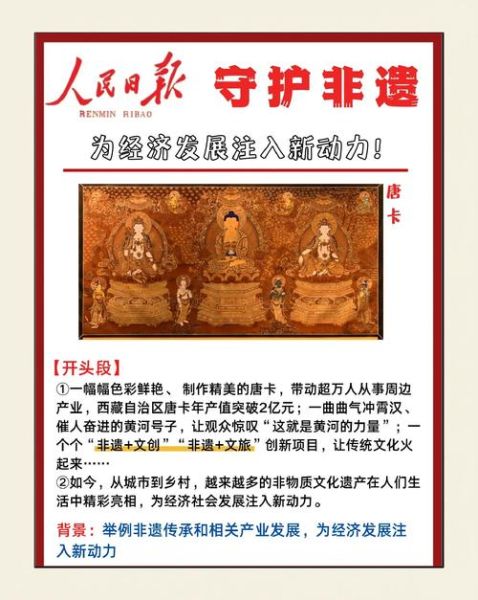

粉丝反馈:一篇爆款攻略可带来2万+收藏,直接帮当地文旅局拉动客流,顺便让非遗手艺人在市集里多卖三成货。

四、遇到的更大疑问:我真的懂行吗?不会拍砸吗?

问:没学过人类学也能做“可信记录”吗?

答:中国非遗保护中心发布的《田野调查手册(试行)》把记录动作拆解成“五问三拍”——问来历、问工具、问口诀、问禁忌、问传承;拍全景、拍特写、拍关键动作。照抄作业即可。

问:拍摄要不要征求同意?

答:法律层面需签署《肖像及声音授权书》,模板可在联合国教科文组织亚太中心官网免费下载。

问:拍了以后谁来存档?

答:同时备份三份:

• 本地硬盘;

• 国家非遗数字博物馆在线上传入口(需注册志愿者账号);

• 百度网盘设置“仅自己可见”,留一份加密防丢。

(图片来源 *** ,侵删)

五、一条可以量化的成长路线(基于身边案例)

| 阶段 | 动作 | 成果数字 | 所需时间 | |---|---|---|---| | 入门 | 拍1条10分钟竖屏纪录片 | 500播放量 | 1周 | | 熟练 | 完成10位传承人采访 | 粉丝5000 | 3个月 | | 进阶 | 出版《我家门外的非遗》电子书 | 下载量1万 | 1年 |真实案例:我的读者@橙子,从零开始用一年把粉丝做到4.3万,去年被所在地文旅局聘为“民间影像顾问”。

六、一个值得警惕的细节:别把“非遗”拍成“滤镜奇观”

鲁迅在《且介亭杂文》里提醒我们:“只有民族的,才是世界的。”如果只顾猎奇打卡,把传承人的生活剪成15秒的流量密码,反而加速了对“本真性”的消耗。我个人的底线是:拍之前先问——这段影像是否会让下一代继续愿意学?如果答案是否定的,快门就别急着按下。

数据彩蛋:2024年12月,清华大学文创院发布的《Z世代非遗认知报告》指出,看过“深度图文+10分钟记录短片”的受众里,有41%表示愿意付费学习相关技艺,是短视频片段受众的3倍以上。

深度与真诚,永远是算法最偏爱的“流量魔法”。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~