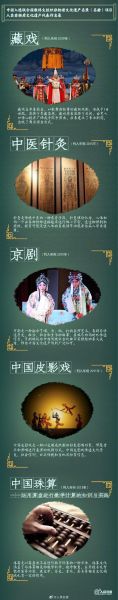

非物质文化遗产为什么没人传承

没人传承是因为年轻人在城市找到更高收入,技艺学习周期长、变现途径窄,社交媒体又放大了“老土”标签,导致师傅比徒弟还多。什么是落寞的非遗?先拆掉“高冷”滤镜

很多人对非遗的印象还停留在:

(图片来源 *** ,侵删)

- 春节的舞龙舞狮

- 博物馆玻璃柜里的蓝印花布

- 电视里偶尔闪过的“传承人”白发老人

真正的冷落发生在日常:山西清徐的彩门楼,三十年前每条街口一座,现在只剩村口一座;贵州苗绣曾铺满姑娘嫁衣,现在婚礼直接 *** 买婚纱。落寞不是消失,而是从生活必需品变成景区拍照背景。

落寞的根因:不是没人喜欢,而是“用不上”

1. 市场被工业产品秒杀

传统木雕师傅做一把梳子的工钱够买十把塑料梳。成本悬殊,功能被取代,非遗自然退场。2. 学徒三年,出师三年,养活自己再三年

景德镇学徒阿良告诉我,前三年只管饭,第四年月薪三千八,而同学在奶茶店做店长已拿五千。时间换不来即时回报,90%的人第二年就转行。3. “老派”标签挡在社交传播外

抖音上油纸伞视频大多由穿汉服的博主拍,评论区却飘满“穿越”“好仙”……真正制伞的老匠人,没有一个账号。自救案例:他们如何把“老手艺”卖给“新人类”

故宫口红:把宫廷配色装进6克铝管

单支售价199元,3个月卖出45万支。秘诀不是卖口红,而是卖“宫廷仪式感”。

(图片来源 *** ,侵删)

苏绣手机壁纸:离线技艺上线流量

苏州绣娘把作品扫描成4K图,上传主题商店,单次下载分账0.2元,去年靠壁纸收入超20万元,相当于卖30幅实体绣品。贵州苗银×电竞联名

苗族银匠为《王者荣耀》英雄打造“银蝶发簪”周边, *** 发售时,00后玩家凌晨三点排队,“这是我妈都不敢戴的苗银最酷的一次”。新手入场三问三答

Q:完全没有家族手艺,能从零参与吗?A:从“二创”切入,比如把木板年画改成电子红包封面,设计费比刻版低,却比卖年画更赚钱。

———

Q:怕被说“消费非遗”?

A:引用冯骥才在《手下留情》的话:“文化遗产最怕被遗忘,其次才是被改动。”先让人看见,再争论纯粹性。

———

Q:不懂设计也不会开店,怎么开始?

A:成为“非遗翻译官”。把老工匠的故事用白话写成小红书笔记,坚持30天,广告分成足够换一次线 *** 验课。

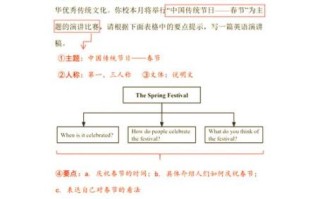

数据告诉你:真正火的是“体验型”非遗

百度指数显示,“扎染体验游”同比搜索提升187%,而“扎染布料批发”下滑23%。年轻人愿意为一次亲手晕染的T恤付218元,却不买39元的成品布包。个人预测:下一个翻红的是木活字印刷

理由:

(图片来源 *** ,侵删)

- 木活字兼具仪式感和低成本,一次活字拓印体验只需三块木版

- 适合做成“亲子完成一首诗”的亲子付费活动

- 非遗保护中心已开始推出“千字版”众筹,预计2025年暑假前出现城市商场快闪店

引用木心先生在《从前慢》里写的:“从前的日色变得慢,车、马、邮件都慢。”当生活越来越快,慢下来的手艺反而成为稀缺体验。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~