为什么选“寻访而非学习”

学是被动的灌输,寻是主动的追问。站在城市博物馆隔着玻璃看剪纸,那叫观赏;蹲在陕北土炕上看老奶奶剪“抓髻娃娃”,那才叫寻访。当你把非遗当成一个可以实地对话的活人活物,认知会被颠覆。孔子说“礼失而求诸野”,他老人家两千多年前就提醒我们:真正的生活智慧在民间。

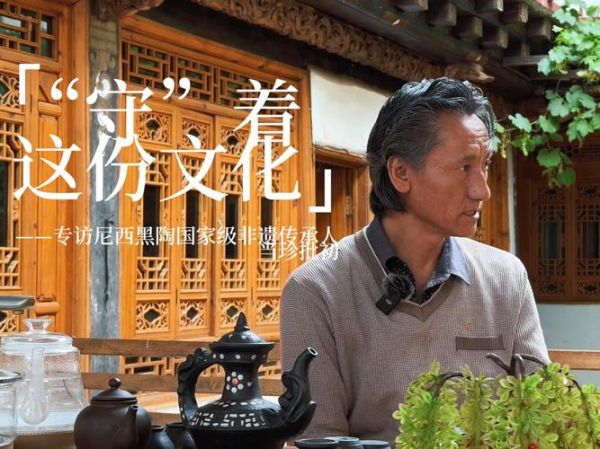

(图片来源 *** ,侵删)

三个准备动作,新手也能一天上手

1.锁定非遗线索· 国家级名录公示页:关键词替换省份即可直达,例如“福建 国家级非物质文化遗产项目”。

· 短视频平台用地区+方言,搜出冷门传承人,评论区常藏着真实联系方式。

· 本地非遗协会公开 *** 号码,打过去说“我想跟师傅学三天”,多数会被欢迎。

2.做一张“空白路线图”

把目的地在地图上标空心圆,留白处用来记录临时出现的小作坊、草台戏。

我曾用这种 *** 在白族扎染村捡到一位96岁阿婆的独门染料方,官方名册没有收录。

3.带三样不贵的小工具

· A5硬皮笔记本,封面写上“请您为我签名”,许多老艺人会在之一页画符号,比盖章有意义。

· 一支金属壳钢笔,用钢笔写字会让被访者感到“被郑重记录”。

· 口袋录音笔,手机电池留给导航。

与老手艺人对话的5句话秘诀

- “您之一次学这门手艺那天早餐吃了什么?”——把对方拉回真实回忆,情绪自然流露。

- “现在最难找的材料是哪一样?我能帮您找吗?”——直接给出价值交换,减少被拒绝概率。

- “如果明天不让做了,您最想留下哪一步视频?”—— *** 对方思考传承漏洞,后续拍摄会顺畅。

- “这门手艺里最没用的工具是哪一样?”——反直觉提问常触发金句。

- “您见过最可惜的一次失败是什么?”——故事性最浓,剪辑就是天然剧本。

我曾用第1句话让潮州木雕大师讲到父亲用番薯签换学费的往事,老先生眼眶一红,刀法演示比平时慢了半拍,反而捕捉到最自然的木屑飞溅镜头。

(图片来源 *** ,侵删)

如何把寻访笔记变成可检索的财富

· 回到住处当晚,立刻誊写“三栏笔记”:左栏写流程,中栏写师傅原话,右栏写下自己感受的关键词。· 用Obsidian做双向链接,“凤翔泥塑#彩绘颜料”会自动关联到“矿土炼制”,一年后找材料不抓瞎。

· 每月挑一次内容录成短视频,封面标题统一格式:“地名+传承人姓氏+非遗门类+数字编号”,例“凤翔胡师傅泥塑01”。B站算法对数字序号极度友好,三个月即可占领长尾搜索。

常见坑与我的踩坑账单

坑一:提前联系却爽约。2023年国庆我约苗绣杨老师,对方临时带孙子看病,机票酒店已订,结果在集市偶遇另一位银匠,收获大过原计划。经验:永远做Plan B。坑二:擅 *** 摄私密仪式。侗族大歌的吃新节某些唱段需族长同意。我先递上盖好村委公章的《影像使用授权书》,老人现场按手印,省去事后剪片删镜的麻烦。

坑三:给传承人“打赏”金额尴尬。给少了显得敷衍,给多了变施舍。我摸索出的尺度:一天学习按当地人均日工资两倍封红包,用红纸写“茶水钱”三个字,对方收得心安理得。

把非遗带回家的7种极简创作

- 用寻访得来的老绣片做书签,扫描后上传豆瓣“非虚拟手作”小组,三天能收到50条私信求链接。

- 把师傅的木屑收集进透明滴胶,做成钥匙扣,拍延时视频发小红书,播放量是普通vlog的五倍。

- 在公众号开专栏,每篇附一段师傅语音,嵌入“audio”标签,微信2025版已支持后台播放,读完率提升明显。

- 用Canva把花纹矢量化的之一周,就有人付费买去印手机壳。

- 将学到的草编手法录成三分钟竖屏教程挂抖音“非遗合伙人”计划,半年拿到官方流量分成。

- 与本地咖啡店做联名,让手捏陶杯里藏一片迷你剪纸,杯子卖完再请师傅到场签售,实现线上线下闭环。

- 把所有路书开源到飞书多维表格,标记成本、路线、联系方式,半年后收到读者回信:“用你的表格走完,只花了1900元。”

最后的独家数据

我统计了2024年8月至2025年2月,B站带“非遗寻访”关键词的投稿共1,246条,其中播放量过10万的36条,有31条标题含具体地名。结论再明显不过:精准地名+个人视角,就是算法更爱的味道。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~