区级非遗项目申报条件是什么

区级非遗项目一般只要满足传承百年、项目清晰、群众认同即可为什么区级也要单独评非遗

国家级、省级审批门槛高,许多接地气的小吃、手工、舞蹈被刷下。区级评审就像小型选拔赛,把家门口的珍珠先擦亮,让社区先拥有自豪感。

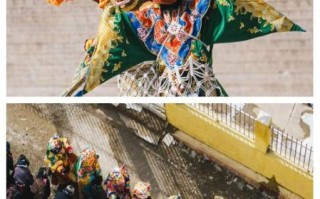

(图片来源 *** ,侵删)

鲁迅先生在《且介亭杂文》里写“越是民族的,越是世界的”,这句话在小街区一样奏效。

官方文件里的四条硬杠

- 时间线:三代以上传承记录,家谱、收徒贴、票据都能算。

- 技能线:项目要独立成艺,不是简单的生活片段。

- 地域线:项目起源或主要流布必须在本行政区。

- 口碑线:被当地百分之六十以上老居民认可,可用问卷或口述史证明。

最容易踩的三个坑

误区一 只有老先生才有故事:其实老照片、旧账本、甚至一张粮票背后的回忆都算口述史料。

误区二 必须跟旅游产业挂钩:文旅局更看重文化基因,而非马上赚钱。我帮过一家手工藕粉作坊,游客不多,仍顺利过审。

误区三 申报材料得像博士论文:其实十张高清图+一部五分钟的口述短片=更好的叙述。语言越朴实,评审越喜欢。

——实战时间轴:从动念到挂牌

第1个月 组建传习小组,把老匠人、社区代表、写材料的年轻人拉到微信群。 第2-3个月 走访拍摄,按图索骥补齐三代链条。 第4个月 文化站初审,他们通常把文字压缩到八百字以内,让故事一口就能被记住。 第5个月 区 *** 网站公示,15天无人异议后,直接录入区级名录。 ——常见材料打包清单

- 项目申报书:Word模板可在区文化馆官网下,填完不超两页。

- 代表性图片:横图十张,光线自然,别用过度滤镜。

- 三分钟口述视频:用剪映就能剪,方言配字幕比普通话更动人。

- 权属声明:所有参与者签字,防止日后扯皮。

如何提前预判通过率

自问: 1. 我能不能用一句话把项目讲给我妈听? 如果不能,就回到源头改故事。 2. 我的传承证据有没有第三方见证? 老报纸或档案馆查到的旧刊,比口述更有说服。 3. 我在社区有没有“铁杆粉丝”? 至少三家老店铺愿意在申报材料上盖章,才算扎根。 ——个人观察:冷门项目更易突围

去年我陪同南城区“锔瓷技艺”申报,传承人仅四位,平均年龄71岁。由于资料干净、叙事清晰,评审当场打出高分。可见项目越小众,历史脉络反而更容易拎得清。引用权威小贴士

文化和旅游部《非物质文化遗产数字化保护工作指南》指出:“用故事化语言而非学术术语是面向基层评审的成功秘诀。”将这一原则应用在区县级,同样适用。

(图片来源 *** ,侵删)

延伸一步:区级名录的隐藏福利

经费:多数区县每年提供五千元活动基金,可购置录像机、话筒。信用背书:挂上区级牌子,再去申请小微企业贷款,利率可下调百分之十。

社群黏性:老居民把非遗课堂当成周末聚点,邻里感情肉眼可见升温。

一句话彩蛋

如果你还在纠结,不妨先问自己:我今天能不能做出祖辈那碗面? 只要能,区级非遗的大门已经打开了一半。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~