非物质文化遗产等级如何划分

答案:国家级、省级、市县级、扩展项目为什么非遗也有“等级”?

刚开始接触这个领域的时候,我总觉得“遗产”一词就带着神圣光环,怎么可能像考试一样分等级?直到跟着导师走访苏州缂丝工坊,才恍然大悟:等级并不是高低贵贱,而是保护力度、资源倾斜、传承完整度的综合评分。举个例子:一张明代缂丝残片,如果没有国家级称号,修复经费可能只有十万;挂了“国字号”,预算直接上浮到百万,并且立刻进入高校课题视野。

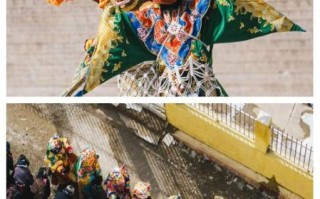

(图片来源 *** ,侵删)

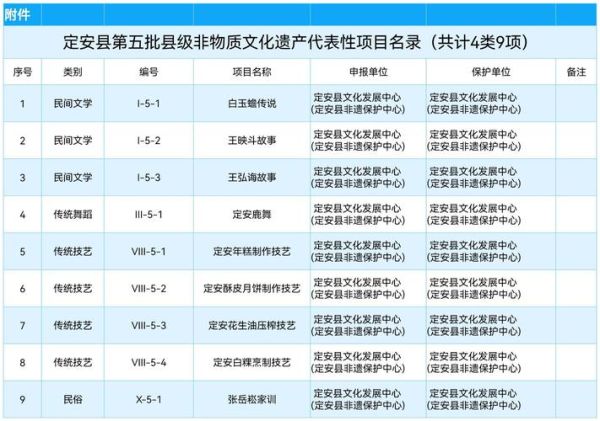

官方到底怎么分层?四级金字塔一目了然

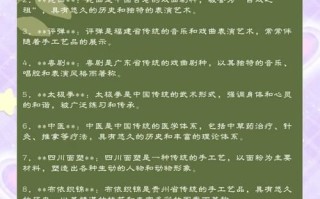

- 国家级:由文化和旅游部牵头每三年更新一次名录,像昆曲、云锦、龙泉青瓷都属于“塔尖”,享受中央财政。

- 省级:各省文化厅认定,数量通常是国家级十倍,江苏的苏绣、湖南的花鼓戏在此列。

- 市县级:最接地气的“小锅菜”,比如南京溧水的骆山大龙、浙江嵊州的竹编,保护经费来自本地财政。

- 扩展项目:非遗也会动态更新,同一门类的分支技艺被新发现后,就以“扩展”身份进入名录,避免重复申报造成的资源浪费。

新手常踩的三大坑

坑一:把“项目”和“传承人”混淆很多人检索“非遗大师排行榜”,其实名录上收录的是技艺项目,传承人另有一张表。国家级传承人数上限严格,每省每类往往不超过三人。

坑二:误以为等级越高越赚钱

国家级云锦织造技艺的商业化路径成熟,确实利润高;但某些省级民俗,如贵州苗年,因保持原生态反而获得 *** 体验券溢价,商业化与等级并非正相关。

坑三:忽视动态调整机制

名录不是终身成就奖,技艺失传或保护措施落空会被“黄牌”警告甚至除名。例如某省一剪纸项目因过度商业化被降级,引起业内震动。

实地调查:一条线索看清“升级”流程

我在四川安仁镇记录“刘氏竹编”时发现,整个晋升路径像闯关游戏:- 县文化站初选,提交实物与文字档案;

- 市非遗中心现场复勘,拍摄工序全程;

- 省专家组打分,“历史渊源、传承谱系、濒危程度”每项权重不同;

- 最终名单进入文化和旅游部官网公示三十天。

民间如何参与?三件新手可做的小事

- 打开各省文旅厅官网的“非遗数字博物馆”,每天浏览十分钟,一周就能建立初步框架。

- 加入同城的口述史志愿团队,帮老艺人整理族谱与工具清单,你的采访录音将来就可能成为升级申报的关键证据。

- 用“微信小程序+短视频”记录工艺细节,发布时带上

省级非遗候选

标签,官方账号常来挖人,个人品牌随之提升。

数据背后的冷知识

文化和旅游部《中国非遗年度发展报告》指出:截至2025年4月,国家级项目共1557项,而省级项目累计已突破万项;扩展项目年均增长11%,是增速最快的板块。这透露出一个微妙信号:评审标准越来越像“科研基金”——与其追求一次性登顶,不如从县市级做起,利用“滚动迭代”持续升级。

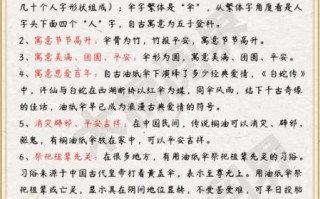

(图片来源 *** ,侵删)

正如非遗学者冯骥才所言:“文化不是摆在博物馆的静止标本,而是在街巷烟火里呼吸的日常。”我们谈论等级,只是为了让这些日常更长久地喘口气。

个人洞察:真正的等级在人心

当我把一支省级“南京金箔锻制技艺”视频上传到B站,意外收获三十万播放量,点赞里最多的是“原来金箔厚度只有头发丝的千分之一”。那一刻,等级不再是一个官方框,而是观众心中的惊叹。只要有人愿意停下来问一句“怎么做的?”任何层级的非遗便有了活下去的理由。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~