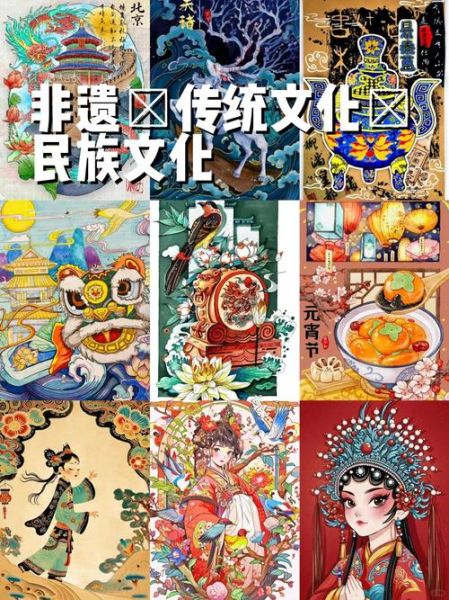

四色非遗指哪四种颜色及其文化意象

中国红,青花蓝,帝王黄,国槐绿为什么要用颜色给非遗分类

许多人之一次听说“四色非物质文化遗产”时都会疑惑:颜色只是个视觉符号,怎么能承载深厚的文化?自问:如果只用颜色分类,岂不是把复杂的非遗扁平化了?

自答:恰恰相反,色彩是最容易被感知的文化入口。联合国教科文组织在《信使》杂志中曾指出:“颜色是一种全球通用的情感语言,它能瞬间唤起深层的文化记忆。”正因为颜色门槛低,才更适合大众快速理解非遗的骨架。

(图片来源 *** ,侵删)

“中国红”里的烟火与礼仪

提到中国红,大家首先想到春联、灯笼、嫁衣。可它为什么能在五千年的更迭中稳站C位?- 物理层面:朱砂在黄河流域储量丰富,古人最早将矿石研磨成颜料,用于涂抹木器、棺椁,形成最早的“中国红”。

- 文化层面:孔子在《礼记·檀弓》中写道“周人尚赤”,红色被赋予礼制地位,成为吉祥、驱邪、身份的多重象征。

- 非遗代表:杨家埠木版年画、朱仙镇年画都用大红套色;山东“鲁锦织造技艺”中,枣红色的纬线是区分男女服饰的关键。

“青花蓝”从波斯钴料到海上丝路

很多人认为青花只是瓷器装饰,其实它是一种跨文化合作的结晶。青花蓝的核心是苏麻离青——原产于波斯,元代通过海上丝路输入景德镇。经过景德镇工匠的“二元配方”后,发色由灰转蓝,稳定而深邃。

权威佐证:牛津大学艺术史系教授Jessica Harrison-Hall在《元青花:全球视野》里提到,“没有跨文化的贸易,就没有元青花的诞生”。

个人见解:当你把青花缠枝莲纹盘子放在桌上,其实是在重演七百年前的全球化场景,这比任何PPT都直观。

“帝王黄”为何成为宫廷独占

普通人把黄色跟皇权联系在一起,却常忽略背后的技术链条。- 染料:柘木染出的“柘黄”耐光度极佳,一度价比黄金。

- 制度:隋唐开始,“黄袍加身”成为登基仪式标配,明清更将明黄色列为皇帝专属。

- 非遗代表:

• 缂丝技艺中的“明黄缎地团龙纹”;

• 北京景泰蓝的“鎏金龙纹大瓶”,先用纯金打成金箔,再填入珐琅色釉。

“国槐绿”其实是大地的呼吸

很多人误以为绿色代表现代环保理念,其实在非遗语境里,绿色意味着“永续”。故事分享:我曾在杭州拱宸桥看一位老手艺人做植物染,国槐叶放进铁锅煮沸,汤色从浅绿变墨绿,最后固色到苎麻布上。老人告诉我:“这不是颜色,是把夏天的槐香封存。”

权威参考:宋代《天工开物》记载“槐花染绿”,明确将国槐绿与“不施矾盐”的健康染法并列。

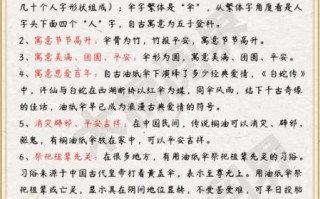

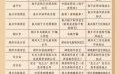

如何利用四色框架看懂一项新非遗

新接触非遗时,不妨按以下步骤:

(图片来源 *** ,侵删)

- 先问颜色:这项工艺的主色落在“红、蓝、黄、绿”哪一个象限?

- 再问原料:染料是矿物质还是植物?矿物代表礼仪,植物偏日常。

- 追问场景:该色在民间仪式还是宫廷礼制中使用?由此判断社会功能。

例如,贵州苗绣的“群青”是靛蓝发酵而成,对应青花蓝,但它用于祭祀盛装,便衍生出蓝+礼仪的二级维度,立刻就有了纵深感。

四色非遗的未来:从颜色到数据

2024年底,中国文化和旅游部非遗司在《中国非遗数字化发展报告》中首次提出“四色编码体系”:给每项国家级非遗分配RGB十六进制色值,建立可视化数据库。这意味着以后你只需在小程序输入#C81518,就能快速跳转到所有与中国红相关的非遗项目。个人预判:当色彩被标准化、数据化,它的叙事门槛将进一步降低,但审美溢价则会升高——就像今天 *** 款的“乾隆黄”手机壳,卖的从来不是塑料,而是一种文化想象力的即时触达。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~