非物质文化遗产戏剧怎么入门

不急着记朝代、背剧种,先学会“听戏”为什么今天还要走进剧场

(图片来源 *** ,侵删)

在短视频充斥的年代,戏剧的慢节奏反而成了奢侈。

当《牡丹亭》里杜丽娘为一场春梦生死相许,屏幕那头的我们还在为下一个段子滑动手指——这种落差提醒:戏剧像一条“手工时间”,帮我们找回失焦的情感。 引用《红楼梦》第五十四回贾母点戏:“热闹戏看罢,只觉心里空空的,方听那几段慢板才填得满。”古人早就点破:真正动人的不是鼓点,而是留白。

小白常被哪些“伪门槛”吓退

疑问1:不懂唱腔能看吗? 自答:先放下“听不懂”包袱,脸谱的色彩、水袖的弧线本身就在说话,就像看足球不必先研究越位规则。 疑问2:是不是非得正装? 自答:多数城市剧场早已“零要求”,上海宛平剧院甚至出现观众穿汉服和T恤同坐一排的景观。

三个最常见误解

· 看戏曲=看古装剧(忽略程式动作)

· 坐前排更好(其实二楼包厢听腔更立体)

· 老艺术家才有料(青年剧团常以跨界改编吸粉)

一张首演票到手前,做这三步

1. 选剧:用“地区+行当”的组合最不易踩雷 示例:北京京剧程派《锁麟囊》嗓音婉转,初学者不易被高腔吓退。 2. 做功课:花5分钟看故事梗概,比全文背诵有效 3. 选座:官方App常放出80元以下池座学生票,比黄牛靠谱

90分钟观赏法:不记笔记也能装“资深”

开场5分钟:先盯龙套走位——他们负责展示“千军万马”的阵势;

中场:注意“叫板”瞬间,主演往往在此时起范儿,观众鼓掌的节奏暗藏玄机;

谢幕:不忙着走,灯光再打一次,观察演员卸下的情绪,那一刻他们最像活人。

引用梅兰芳回忆录:“我卸妆后,镜子里的人不是杜丽娘,也不是梅兰芳,只是个流汗的普通人。”

回家之后怎么复盘

问:如果只记得一段旋律怎么办? 答:立刻打开国家京剧院的官方切片号搜关键词,后台AI会把整场唱段分轨保存。

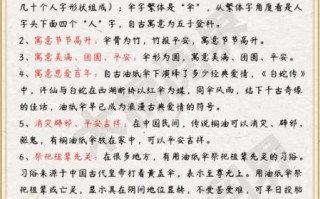

三个低成本练习法

· 用0.75倍速跟唱一句西皮原板,感受胸腔共振 · 临摹一张净角脸谱,红色表忠勇,黑象征刚直 · 在B站搜“司鼓公开课”,用筷子敲桌子体会“板眼”

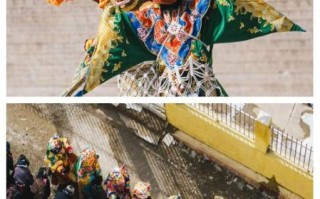

一张思维导图替你守住热爱

(图片来源 *** ,侵删)

<ul> <li>之一步:剧种-地区关系表(京剧≠北京、越剧≠广东)<li> <li>第二步:行当对应人物性格(老生稳重、花旦活泼)<li> <li>第三步:免费资源清单(文旅部“云剧场”、各高校图书馆影像资料)<li> </ul>

数据揭示:年轻人正在悄悄回流

中国演出行业协会年报告显示,2024年戏曲观众平均年龄比2019年下降7.4岁。北京繁星戏剧村一年演出260场,80后是购票主力但00后比例从8%涨到21%。最亮眼的是互动场——观众可点唱小选的票价虽高达298元,提前售罄率高达92%。这些数据至少说明:非遗戏剧并未老去,只是换了一拨看热闹的人,成为新的看门道的人。

引用莎士比亚在《皆大欢喜》中的话:“全世界是一个舞台,所有的男男女女不过是演员。”既然角色已就位,不妨把之一次“亮相”献给非遗戏剧,看慢时间如何雕刻自己。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~