非遗哲学意义是什么

回答:非遗的哲学意义在于它把人类的经验、智慧与情感沉淀为一种可持续的生活方式,帮助我们回答“人为什么而活、怎样活得更像自己”这一根本追问。为什么哲学要研究非遗?

很多人一听“哲学”就头皮发麻,觉得那是高冷词汇;再一听“非遗”,脑海里只剩吹糖人、剪纸和庙会。把两者摆在一起,看似风马牛不相及,实则正好撞出火花。哲学追问“存在是什么”,而非遗就是存在本身的多元呈现。它们共同回答我们该如何对待时间、技艺及他者。

(图片来源 *** ,侵删)

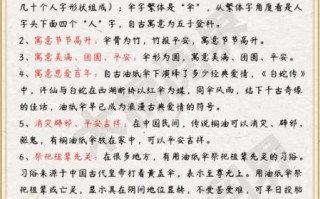

非遗在东方哲学中的位置

孔子在《论语·八佾》里说:“礼失求诸野。”“野”指的就是民间的、口传的、身体化的那部分生活。今天我们把这部分叫“非遗”。“当宫廷音乐失传,田野里的歌谣仍在替文明继续心跳。”——王汎森

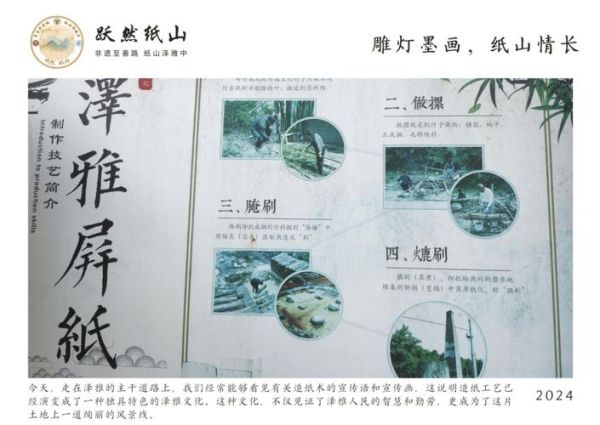

换句话说,东方思想从来没有把非遗看成“需要抢救的旧物”,而是视为“道在日常”。茶艺、宣纸、古琴音,无一不是修身养性的“小道场”。非遗成了让哲学落地的脚手架。

西方哲学如何看民间技艺?

海德格尔在《技术的追问》中提醒我们:现代技术把人变成“人力资源”,而古老的技艺(craft)把人还原为“存在的牧人”。西方虽然没有“非遗”这个词,但他们用“craft”表达了相似的敬畏。- craft 的核心:慢、节制、与材料对话

- 非遗的核心:代际口述、身体记忆、就地取材

看似路径不同,本质都是用有限对抗无限焦虑。

三个常见疑问的自问自答

Q1:非遗能当饭吃吗?A:若只算短期流水,它确实比不上流水线产品;但把周期拉到十年、百年,非遗所携带的生活哲学会让品牌拥有一种难被复制的“深度溢价”。 日本轮岛漆器一个碗能换一辆自行车,就是例证。

(图片来源 *** ,侵删)

Q2:科技越发达,非遗越没价值?

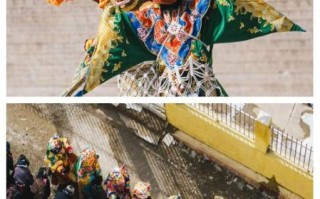

A:科技解决“效率”,非遗补给“意义”。如同高铁把我们迅速送到目的地,而一曲昆曲让我们在终点还能找到心跳的节奏。两者互补,而非零和。

Q3:普通人如何参与非遗的哲学实践?

A:

- 每周抽一小时亲手做点东西——包饺子、编草绳都算。

- 把注意力放在“过程”而非“作品”,体会“慢”带来的觉知。

- 记住家族里任何一则老故事,并在下一代面前复述它。这是更低成本的“存在考古”。

当数据遇到故事——一则田野侧写

年逾七旬的周婆婆会做南通蓝印花布。有人问她:“这门手艺最难的是什么?”她答:“最难的是耐心。”我问她每年染多少布,她说:“不到百匹,够穿就行。”

这句话让我愣住——在商业思维里,我们默认追求指数增长;在非遗思维里,节制本身就携带伦理。 周婆婆用一匹布的长度,丈量了她的人生尺度。

名人书单:继续深挖非遗的哲学

若想把今天的碎片思考连成系统观点,不妨读这三本:- 《庄子》内七篇:读“庖丁解牛”,学会“技进乎道”。

- 《乡土中国》费孝通:从“差序格局”理解非遗的社区伦理。

- 《The Craft *** an》Richard Sennett:西方视角解读匠人精神。

写在最后的独家见解

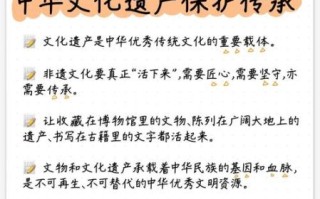

联合国教科文组织统计,全球每两周就有一种语言悄然消失;与此同时,中国现存超过八十七万项各级非遗。数字告诉我们的不仅是危机,也是机会:在信息爆炸的时代,越不能被复制的东西越拥有长尾价值。当我们把非遗视为“活的哲学”,它会反向教育科技:别只图快,还要问为什么快。

(图片来源 *** ,侵删)

《庄子·天道》有言:“朴素而天下莫能与之争美。”我想把这句送给所有新手——不必成为非遗大师,只需在周末炖一锅慢火老汤,就能亲手验证这份跨越千年的思想实验。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~