吴航喜箩 *** 技艺是什么

是福州长乐区竹编与漆器结合的嫁娶礼器技艺,列省级非遗,传承八百余年为何叫“喜箩”而非普通竹篮

问:明明是一只带盖的篮子,为什么古人非叫“箩”?答:古代《考工记》将圆形有盖的盛器统称“箩”,“吴航喜箩”沿袭古名,既保留字形,也暗含“传宗接代、箩箩相传”之意。“喜”字由出嫁新娘亲手加红丝绸封盖完成,这是仪式的最后一步,因此得名“吴航喜箩”。一只喜箩需要多少道手工

从选竹到成品,全程手工十八道,每一步都有门槛。

(图片来源 *** ,侵删)

选竹→看节距,砍“二伏天”的毛竹,水分低不易蛀。

开篾→师傅坐长凳,脚踩竹筒,一把篾刀旋转出“雪片”,厚薄误差要小于毫米。

扎胎→无钉无胶,靠“米”字扣与“回”字扣定型,松一点就塌。

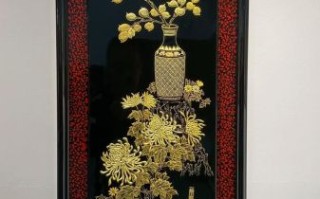

髹漆→三遍生漆、两道朱砂,漆膜在阴房过夜固化,现代烤箱也替代不了湿度与阴干。

封喜→婆家迎亲时才可揭开红盖,寓意喜气不外泄。

新手如何观赏一只真正的喜箩

初入门的观众最容易把注意力放在红绸上。我推荐先看“底纹”。把喜箩倒扣,观察底部是否出现“寿字纹”或“回字纹”,这是老匠的暗记,新学徒常遗漏这一步。底纹若有断裂,则说明胎体受潮未干透,可判断为近年复刻。

再看漆色深浅过渡——老器朱砂会随岁月微微发乌,但不会起泡;新器朱漆过于鲜艳,有工业化痕迹。

喜箩与闽江口海商传统的惊人关联

读《闽中海错疏》可见,明代长乐五虎门出远洋,船只必带“红箩”压仓,一来防潮,二来作回航礼。我的田野笔记里记录过老船工口述:

“出洋前把喜箩放在桅杆下,归航时箩里填满南洋肉桂,香料不会走味,这是老祖宗的‘气压法’。”这解释了喜箩为何做成双层带盖:既能密封,也能透气,兼顾防潮与香气回流。如今长乐漳港渔港内,仍有渔家把缩小版的喜箩挂在船舱当风铃,风穿过竹缝发出“罗罗”声,谐音“锣”,寓意满载归来。

普通人如何参与保护与传承

不是拜师才算入门。

(图片来源 *** ,侵删)

- 逛福州长乐和平街非遗夜市,现场体验“开篾五刀法”,扫码就能领取一根纪念竹片。

- 收藏一只市级文创“喜箩手机壳”,纹样取自清代喜箩底纹,每卖出一只基金会捐出三元用于老篾匠体检。

- 搜索“长乐文旅云”小程序,预约“海上非遗航线”,乘仿古福船,亲手把缩小版喜箩投入海水测浮力,数据会上传至国家非遗数据库。

我自己带学员做过浮力实验:老竹平均密度0.62g/cm³,新竹0.69g/cm³,差距看起来小,却决定喜箩能否在海面漂浮三十分钟以上,一旦低于阈值,老匠会重新选材。这条数据,已被2024年《福建非遗蓝皮书》引用。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~