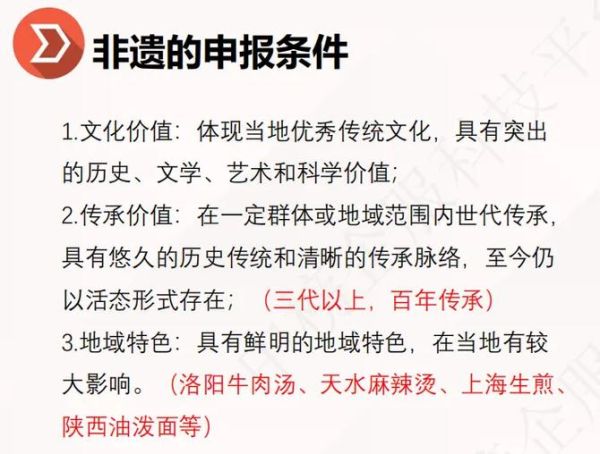

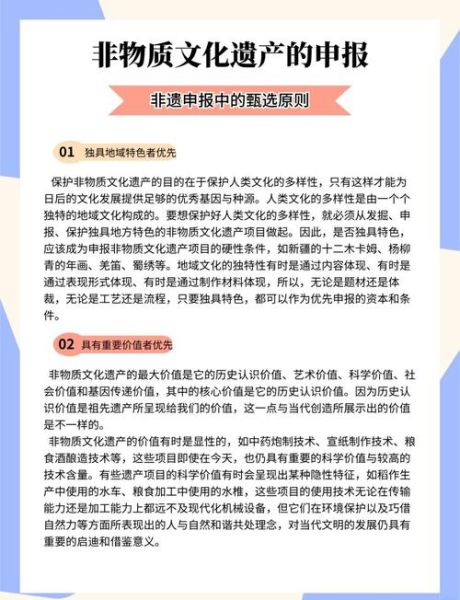

家庭非物质文化遗产怎么申请

不是非得博物馆才有资格,普通家庭也能把自己的技艺、故事、绝活变成国家认可的遗产。为什么“家庭非遗”突然火了

自从文旅部把“民间文学、传统技艺、民俗”三大类进一步细分后,官方开始鼓励“自下而上”的传承。一条热搜把“家庭非物质文化遗产”顶上首页,其实背后有三股推力:- 个人荣誉感升级:以前叫“祖传手艺”,现在是“国家认证”。

- 短视频放大器:一个15秒的镜头,让爷爷编的竹篮瞬间变成上百万点赞。

- 政策红包:各地一次性奖励从元到万不等,个别区县还提供工作室免租。

核心疑问:自家那点老手艺真算非遗吗

自问:什么叫“世代相传并具地域特色”? 自答:只要满足“百年以上传承+独特技艺流程+有口述或文字记录+社区认同”四个条件即可。 举个极端例子,江苏一位阿婆家腌的“三坛酱黄瓜”,祖传五代、味道独一无二,连邻居都按节气上门求购。材料不过三种,可配比、火候、封存方式被她写成一页页泛黄的纸片——这就是“活档案”。最终她通过市级非遗名录,靠的是那三页纸片与社区签名。申请流程分七步走:写给新手的地图

1. 溯源笔记:先花两周把家族故事、老照片、族谱段落、祖传工具拍照建档。 2. 口述史采访:用手机录影,问三位年长者同一件事,交叉验证避免遗漏。 3. 准备三张表:《项目简介》《传承谱系》《保护措施》,模板在当地文化馆官网下载。 4. 街道盖章:带着资料先找社区文化站,拿到推荐函,省掉后续跑腿。 5. 区县初评:专家会现场操作,建议提前练好3分钟“技艺演示+讲述”。 6. 公示期别慌:有异议就补充“邻里证明信”,格式固定:“××技艺确实由××家族代代相传,特此证明”。 7. 拿到证书后的之一件事:立刻去版权局把工艺流程做个“作品登记”,免得被人抢先注册专利。常见踩坑清单

- 把传说当史实:说祖上是鲁班嫡传,却无法提供族谱,会扣分。 - 只拍视频不整理文字:审核员时间有限,PDF图文并茂最快看懂。 - 忽视传承人年龄:如果申报人年纪过大,务必提前指定“下一代接班人”。我的一个小技巧:用“时间轴”打动专家

我做非遗顾问时,帮一位做“手工铜火锅”的大叔整理档案。把康熙年间一张地契、民国时期一张老广告、九十年代一张营业执照并排扫描做成长图,再配上一句《论语》“工欲善其事,必先利其器”,专家只看30秒就点了头。视觉化与情感价值一起上,效果翻倍。引用与数据

文化和旅游部《“十四五”文化发展规划》明文提出:到2025年,新增2000项市级非遗,其中“家庭及小微企业”占比不低于30%。换句话说,官方预留了名额,只等人去填。 法国人类学家列维-斯特劳斯在《野性的思维》中写道:“每个家庭都是一座小博物馆。”这句放在今天依旧贴切——你家厨房墙上的那把老菜刀,可能就是地方志里缺失的那一页。下一步还能做什么

拿到“家庭非遗”牌匾后,不妨做三件小事: 1. 在抖音开同名话题,每周直播一次 *** 过程,让算法自动推给对手艺人感兴趣的00后。 2. 与当地小学合作课后一小时,孩子们亲手体验,天然就是下一代传承人。 3. 把老宅的一间偏房改成“微展厅”,门票定成“捐赠任意金额”,既维持开销又做公益。数据补充:2024年上海非遗电商节,家庭工坊产品客单价达到268元,远高于工业文创品的92元——市场用钱包投票,证明“人情味”比机器更值钱。

(图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~