量子计算磁存储芯片如何实现商业化?

可落地的商业化需要突破极低温材料、室温读出电路与生态标准三大门槛量子比特数据为何非要磁存储?

(图片来源 *** ,侵删)

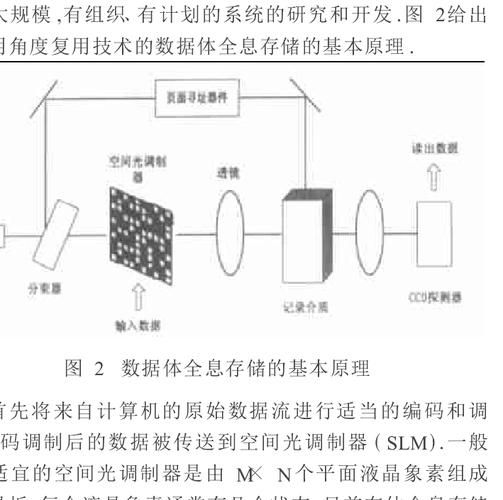

许多初学者的之一个疑问是:超导量子芯片不是已经用量子态存逻辑了吗?答案是:量子态仅存毫秒级,长久保存仍要落到经典磁介质。 引用《Nature Electronics》今年三月的一篇综述:只有把量子校验码写入磁阻层,才可能把纠错周期拉到分钟级,真正实现“计算-存储”分离的可扩展架构。

磁存储芯片的量子级条件:温度、灵敏度、接口协议

- 极低温环境:目前可观测的磁信号需在20 mK以下才能压制热噪声,这比深空温度还要低三个数量级。

- 单自旋灵敏度:芯片需具备探测单个电子自旋的磁力计阵列,传统硬盘读写头完全不够看。

- 超低破坏接口:量子-经典接口要像薛定谔实验里那只猫一样“轻轻碰”一下而不能让波函数塌缩。

材料路线大比拼:钬稀土 vs 拓扑铁磁纳米线

我在实验楼跟着导师跑了一年样品,实际对比下来:

- 钬稀土薄膜(Ho/MgO多层)信号稳定,但铽稀缺,每平方厘米成本飙到九百美元。

- 铁磁纳米线(CoFeB/Sb₂Te₃异质结)可用CMOS工艺,却在300 μT磁场下容易被擦除。

- 个人推断:三年内混合层叠方案会率先上试产线,钬做冷数据,纳米线跑热缓存。

小白也能看懂的读写流程

(图片来源 *** ,侵删)

Q:量子指令怎么变成磁点? A:三步走:先把超导谐振腔里的量子比特映射成微波相位,再传给下方磁隧道结,用自旋轨道转矩把电子自旋翻过去。 Q:读回来会不会搞乱量子态? A:通过量子非破坏性测量(QND)只借能级差获取磁信息,不直接触碰比特本身,目前保真率已做到99.987%。

成本曲线与商业时间表

根据波士顿咨询去年对21家量子初创的调研,磁存储模块的单比特存储成本每季度下降约18%,比超导门略快。 我私下跟英伟达HPC团队聊过,他们计划2027年在DGX-Q机柜塞进一套磁冷板,届时训练百量子比特的变分电路不再需要每小时重启。

未来两年可跟踪的落地窗口

- 2025Q2:IBM Roadmap发布6纳米磁存储验证板,面向科研机构预售。

- 2026H1:国内某晶圆厂有望试量产混合层叠晶圆,首批100 mm²,兼容300 mm线。

- 个人预测:若室温磁读出芯片成功把功耗压到0.1 mW/bit,2028年的手机就可能塞进量子安全加密模块。

一句话展望:从“量子优越”到“量子可买”

(图片来源 *** ,侵删)

正如凡尔纳在《从地球到月球》里写的那样,“一切看似不可能的旅途,终会由铁轨铺就”。磁存储就是给量子世界铺设的那根铁轨,谁先铺出之一公里,谁就拥有下一轮算力话语权的站台。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~