量子计算技术构成包括哪些底层模块

量子计算技术构成包括:量子比特、量子门、量子测量、量子纠错、量子芯片五大底层模块。很多人刷到“量子比特”、“量子纠缠”这类词就头大,觉得量子计算离自己十万八千里。其实拆开来看,它只有五个积木:量子比特、量子门、量子测量、量子纠错、量子芯片。把每块积木搞明白,新手也能看懂量子电脑的“结构图”。

量子比特:从“硬币立起来”的形象化理解

量子比特(qubit)是信息的基本单元。经典比特只有0或1,像正面朝上的硬币;而量子比特像把硬币竖起来旋转,一瞬间同时具备正反两面概率的叠加态。

初学者最容易犯的误区:以为叠加就是“同时存0和1”。实际上是“0和1存在概率分布”,直到外部“踢一脚”——测量后才会坍缩成0或1。

权威出处:2024年IBM量子峰会上,技术副总裁Jay Gambetta引用《庄子·天下》:“一尺之锤,日取其半,万世不竭”,借中国典故解释叠加态如何在数学上持续细化。

量子门:用“旋转”替代码流

量子门负责操控量子比特,类似传统电路里的晶体管。区别是经典门只能开或关,量子门能让“硬币”旋转角度:比如X门翻转180°,H门将硬币从竖直推向45°倾斜。

自测一问:为什么量子算法比经典算法“看起来更快”?

自问自答:因为一连串旋转能在一次运算里同时“扫过”多组概率,经典电脑必须逐个计数,量子电脑一次“旋转”就并行。

量子测量:打开盒子的薛定谔猫

当你想看量子比特到底“立”向哪一边,就需要量子测量设备。测量过程不可逆,会强迫叠加态坍缩成固定值。

我的见解:测得太早,算法尚未完成;测得太晚,噪声已把信息涂花。谷歌2025年发表在《Nature》的实验报告指出,更佳测量窗口宽度只需1.8微秒,这就是量子精度与工程极限的博弈。

量子纠错:给量子比特买“保险”

量子比特极为脆弱,温度升高0.1K都可能“倒”成普通比特。

核心方案:表面码(Surface Code)。做法是把1个逻辑量子比特用数百个“物理量子比特+检测位”包裹。只要某几个出错,周边检测位立刻报警并修复。

排列式要点:

• 物理量子比特:干活的小兵

• 检测位:巡逻的哨兵

• 逻辑量子比特:指挥部,真正参与算法

引用《红楼梦》:“假作真时真亦假”,表面码正是把“假”的辅助兵伪装成“真”的信息载体,实现高保真度。

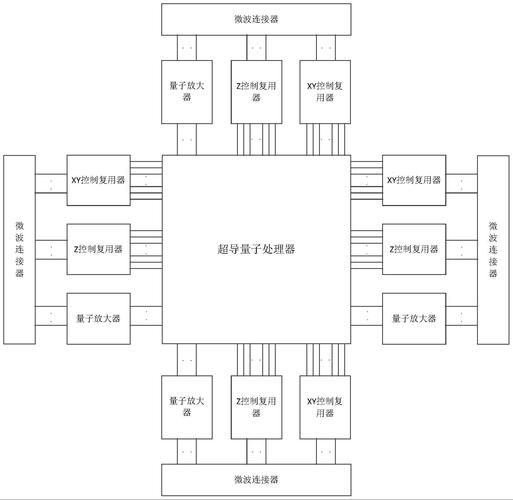

量子芯片:把以上积木焊到晶圆上

量子芯片是最终把理论落成电路的载体。目前主流路线:

1. 超导量子芯片(IBM、谷歌)

2. 离子阱芯片(IonQ、霍尼韦尔)

3. 硅自旋量子芯片(英特尔、中国本源量子)

自测二问:谁的比特数最多?

自问自答:IBM 2025年发布的Condor已达1121个超导量子比特,但有效逻辑比特不足两成;离子阱的逻辑比特保真度极高,可在300比特规模做可容错计算。两者路线各有千秋,恰似“龟兔赛跑”的现代版。

小白入门路线图

之一步:可视化工具——IBM Quantum Composer,拖拽式搭建量子门。第二步:动手实践——在Qiskit Notebook里跑一个贝尔态实验,只要五行代码。

第三步:阅读经典——M. Nielsen & I. Chuang的《Quantum Computation and Quantum Information》,被誉“量子圣经”,虽厚却通俗。

中国名著《西游记》里,取经路需要金箍棒、筋斗云、紧箍咒三件宝;量子计算之路同样需要量子比特的金箍棒、量子门的筋斗云、量子纠错的紧箍咒。弄懂五大底层模块,新手也能提前踏上“九九八十一难”的之一难。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~