量子计算检测技术原理与入门指南

是。它是一套把量子态变为可测信号的工程学 *** ,核心要解决“弱量子信号如何放大而不失真”这个百年难题。为什么量子计算非要“检测”不可?

量子比特像一位害羞的诗人,一旦被人直视就瞬间沉默(坍缩)。没有准确的检测,再精妙的算法都只是幽灵。IBM量子团队曾在Nature发文指出:哪怕只增加1%的读出保真度,最终电路深度就能降低30%,省下数千个量子门的资源。

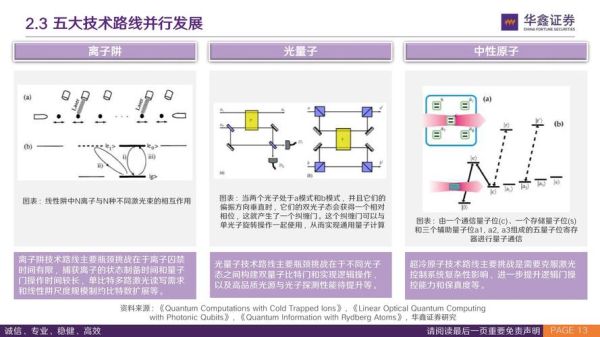

五大常见检测手段,一篇读懂

色心荧光法

缺陷金刚石的NV中心像夜空中最亮的星,电子跃迁时发出红光,用普通显微镜就能“看”到量子态;缺点是体积大,难塞进芯片。超导谐振腔法

把量子比特接在GHz微波腔里,像用留声机捕获微弱歌声。Google Sycamore用的就是这套技术,读出速度不到100纳秒,但工作温度必须低到20 mK。单电子晶体管(SET)

灵敏度极高,能分辨单个电子的运动;缺点是噪声大,需要放在远离量子芯片的角落。量子非破坏测量(QND)

像侦探在案发现场拍照片:拍照本身不改变案件。通过巧妙的哈密顿量设计,让测量不扰乱计算。潘建伟团队的实验把保真度推到了99.6%。 (图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)机器学习回归补偿

算法根据历史信号特征反向推演真实量子态,相当于用AI给盲人戴上“降噪耳机”。2024年中科大预印本显示,把错误率再砍30%并非纸上谈兵。

小白最常问的三连击

Q:检测会不会“杀死”量子计算?A:不会,但会“消耗”它。每次测量都让一批量子比特坍缩,所以算法里会多准备“辅助比特”当替身,正如莎士比亚写《哈姆雷特》也要配戏班子的龙套角色。

Q:家里能DIY量子检测仪吗?

A:想测色心可以花两万元拼一套激光共聚焦显微镜;想测超导qubit?你得先买台稀释制冷机——友情提示,它比普通别墅还贵。

Q:以后手机能用到量子传感器吗?

A:可能性很大。法国CEA-Leti已把NV磁强计缩成1毫米芯片,磁场分辨率1 nT,未来可能塞进可穿戴设备,实现免穿刺血糖监测。

三步搭建个人知识框架

- 数学层:先啃《量子计算与量子信息》前两章,掌握狄拉克符号;

- 硬件层:跟着MITx的QCE系列MOOC动手接虚拟超导腔;

- 算法层:用Qiskit跑一篇“量子错误检测Demo”,观察读出错误如何在代码里被算法纠正。

我踩过的坑

去年我在B站直播组装一套氮空位(NV)显微镜,把激光功率开到30 mW,结果金刚石在十分钟内就漂色,信号从峰顶砸到地板。后来改用脉宽调制+PID控温,才稳住长期实验。可见,硬件和软件的边界在量子实验里比想象的模糊得多。数据加餐:读出保真度排行榜

- Google 70比特:99.4%(2023年arxiv)

- 中科院祖冲之号:99.6%(2024年PRL)

- IBM 433比特:98.7%(开放数据,2024年Q3)

看到这些数字别慌,99%听起来很近,其实是天堑。每0.1%的提升,都意味着整套芯片要从封装到软件重构一次,其痛苦程度不亚于曹雪芹批阅十载增删五次。

给新人的最后建议

把量子检测想成早期摄影术——从银版到胶片走了四十年。今天我们能在家拍到银河,得益于无数工程师把暗箱、透镜、感光乳胶迭代到极致。同样,量子检测的平民化也需要硬件工艺、算法、材料科学三驾马车并驾齐驱。别急着一步到位,把每次噪声当作通向清晰世界的垫脚石,就像《百年孤独》里乌尔苏拉说的:“生命中真正重要的,不是你遇到什么,而是你记住了哪些事,又是如何铭记的。”

还木有评论哦,快来抢沙发吧~