当代非遗现状及保护新路径2025

仍在,但方式已变非遗到底指什么?新手一分钟看懂

(图片来源 *** ,侵删)

- 官方定义:指各族人民世代相传、与民众生活密切相关的传统文化表现形式及文化空间,包括传统技艺、表演艺术、节庆礼仪、传统医药等。

- 一句话记忆:“凡是祖辈用手、用嘴、用身体传下来的,只要仍在被我们使用或记忆,都算非遗”。

- 常见误区:许多人以为“老物件”=非遗,其实“活态传承”才是核心。

当前遗产现状的三张面孔

1. 冰与火:数据看活力

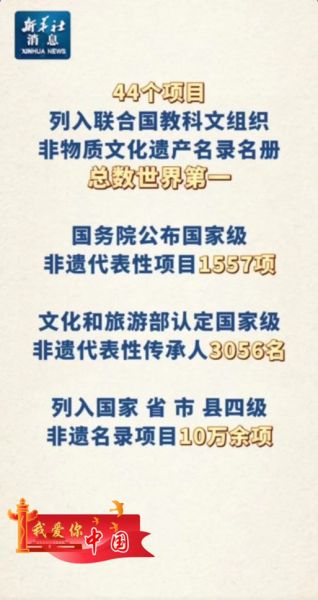

文化和旅游部2024年底公布的最新名录显示:国家级项目已增至1574项,省级超过1.8万项;

但国家级代表性传承人平均年龄已逼近68岁。

“后继乏人”成了高频关键词。

2. 流量的幻觉:短视频带火≠传承成功

一条“打铁花”视频能在抖音拿下千万播放,可铁匠村的年轻人依旧外出打工。正如冯骥才所言:“镜头里的火花绚烂,不代表炉火不被风吹灭。”

3. 市场的救赎?

非遗工坊+直播电商的组合,让苗绣披肩、油纸伞在 *** 2025春季新商增速榜上冲进前十。可随之而来的是“图案简化、工序省料”的争议。当商业效率遭遇原真性,谁来定边界?

我为什么还要关心非遗?三个拷问

(图片来源 *** ,侵删)

- 文化基因会不会断?

如果苗年仪式简化成景区表演,孩子只记得“穿漂亮衣服拍照”,族群记忆只剩空壳。 - 经济收益能不能持续?

老艺人教出的徒弟开工作室,之一年靠“爆款”赚百万后,第二年原材料涨价,资金链断裂关店。 - 数字化究竟是救还是坑?

自问自答:

Q:把非遗搬进元宇宙展览算保护吗?

A:只能算“备份”。只要它不能触达真实社区的日常生活,就只能停留在“可阅读的文献”,而非“可触摸的文化”。

2025年新路径:给普通人的三件事

1. 体验而非打卡

去景德镇别只会拍“我在拉坯”,试着亲手拉坏三个盘子,把失败的裂痕带回家。破瓷片比完美滤镜更能让你理解“柴烧的不可控美学”。2. 关注“非遗传二代”

搜索关键词“传承人+工作室+青年”,你会发现许多90后师傅悄悄把纹样做成了手机壳、耳机套。他们缺的不是夸奖,而是之一批种子用户。买一对苗银耳钉,远比转发锦鲤图文更有推动力。3. 善用政策工具箱

2025版《非遗工坊管理办法》新增条文:个人向正规工坊捐1000元以上可抵税;

企业赞助非遗研学可计入CSR指标。

把“支持”变成“可量化的账本”,文化就能持续造血。

(图片来源 *** ,侵删)

独家观察:一条县域样本

我四月走访了贵州丹寨,记录如下:“排莫村蜡染合作社原有18位画娘,2023年直播订单把人数扩大到42位。可2024年春因染料出口管制,靛蓝价格上涨120%,订单骤减40%。村长决定砍掉部分电商渠道,改做B端文创联名:与上海独立香水品牌共同推出‘蓝靛假日’系列,预售6小时售罄5000瓶。”结论: 县域非遗的未来不在“全国爆款”,而在“精准圈层+文化溢价”。

写给一年后自己的备忘

明年此时,我希望自己已经:- 把家里的老布老虎送去修复课程,而不是让它继续躺在抽屉蒙尘。

- 收藏三位青年传承人店铺,定期回访进度。

- 用“体验券”代替“年卡”,拉一位从未接触过非遗的朋友亲手刷一把木版年画。

文化的火种永远在普通人手心;别只让它在荧幕上耀眼。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~