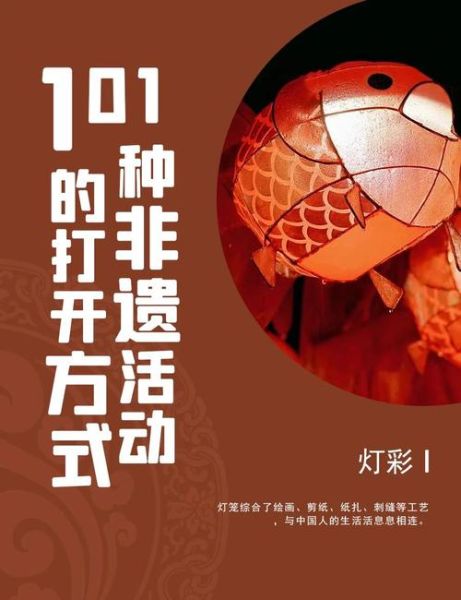

非遗光彩:新手看懂传统技艺的诀窍

非遗光彩的含义是什么? 简单说,非遗光彩指的是非物质文化遗产里那种穿越千年的魅力与灵气,它在新时代仍能被看见、被体验;它不仅指技艺本身,更指技艺背后的精神价值——把匠人、时间与人情味一起点亮。非遗为什么在今天仍璀璨

《考工记》有言:“天有时,地有气,人有巧,材有美”,一句话点出传统技艺能流传至今的四条生命线:

- 天时地利:地域环境与节气决定了原材料的独一无二。

- 匠心巧思:技艺的迭代靠一代又一代匠人亲手试错。

- 文化认同:节日与民俗让技艺成为群体情感的承载体。

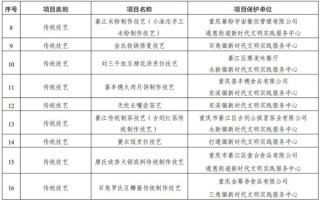

- 政策扶持:中国2004年加入《保护非物质文化遗产公约》,2024年“中国非物质文化遗产保护专项资金”已破百亿元。

新手小白如何“看懂”非遗

“看到热闹却看不出门道”常让初学者手足无措。我的 *** 是:把非遗拆成物、技、人、场四块来观察。

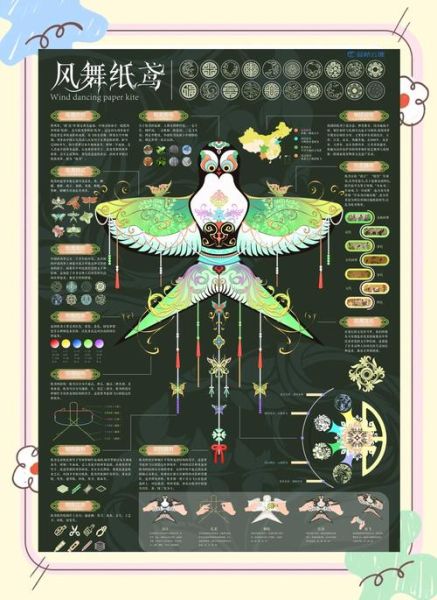

1. 器物层:形状与材质的故事

关键词:器形、纹饰、色泽

以景泰蓝为例,瓶肚那一圈“云雷纹”其实源自商周青铜器的图腾。

个人体会:拍照时关掉滤镜,铜胎在高温氧化下出现的孔雀蓝,比任何修图都高级。

2. 技艺层:从0到1的关键动作

关键词:火候、手法、口诀

我问过国家级非遗传承人刘老师:“拉坯最难的是哪一步?”他答:“找中心点那一刻,心要静,手要稳。”

结论:技艺难,难在“心法”;心法靠“千次重复”。

3. 匠人群:传承链的温度

关键词:师徒、家谱、授徒仪式

纪录片《百心百匠》里,90后湘绣徒弟给师父磕头,师父回赠一枚带体温的绣花针——这是“匠心”向“人心”的递接。

我个人认为,非遗能否发光,取决于年轻人愿不愿意弯腰接那根针。

4. 场景层:让它从展厅走向日常

关键词:跨界、活化、体验

上海“思南公馆”把糖画师傅请进咖啡馆,顾客边喝拿铁边转糖人。结果是:糖画客单价提升3倍,复购率达到48%(数据来源:思南公馆2023年度报告)。

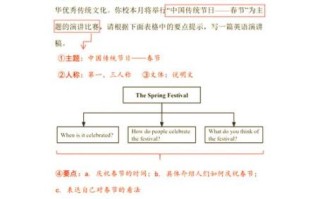

一条给新手的看展路线

周末只有三小时该怎么逛非遗展?按照“看—问—做”三步走:

① 看展区入口的“时间轴”,30秒明白这项技艺的朝代演变。

② 找到演示工位,大胆开口:“师傅,您今天烧窑第几遍?”他会打开话匣子。

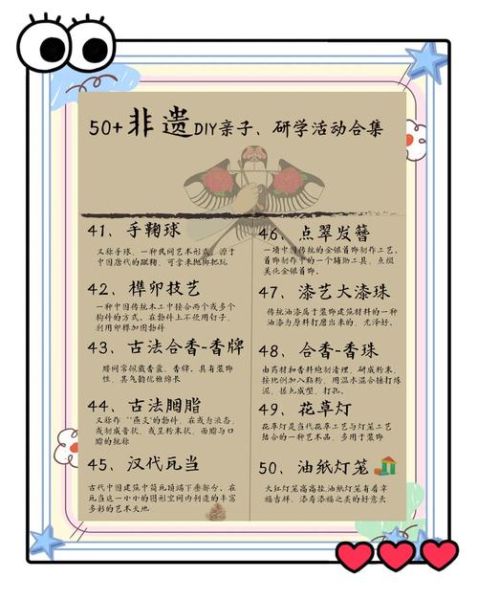

③ 排队做一次“迷你体验”:拓印年画、掐丝珐琅书签、活字印章。亲手做完的那一刻,你才算与非遗真正握手。

如何不被“伪非遗”套路

市面常见三种套路:

- 镀金套路:在产品包装角落写“非遗元素”,实则机器批量生产。

- 讲师套路:短期培训班三天拿证,宣称“传承弟子”。

- 故事套路:编造“清朝皇宫御用”却无出处。

鉴别 *** :

- 看传承人证书编号,可在文旅部官网验证。

- 摸痕迹与旧色,手工痕迹一定有随机感。

- 问两次价格,若第二遍报价大跳水,多半商品离源头太远。

把非遗变“光彩”的三件小工具

- 便携放大镜——看丝线捻度、看瓷器开片,细节一秒放大。

- 手机时间轴APP(如“中华珍宝馆”)——扫码展品自动弹出朝代与作者。

- 可循环笔记本——记录温度与湿度,你会发现湿度变化对宣纸晕染的影响比你想像大得多。

让非遗陪你慢慢发光

作家汪曾祺在《人间草木》写道:“人不管走到哪一步,总得找一点乐子,想一点办法。”

我把这句话借给看文章的你:别把非遗当高高在上的古董,让它成为日常生活的光源。今天存一张汴绣的针法图,明天在阳台试一次扎染,后天给孩子的手帕绣一颗小星星——传统技艺的千分之一,便会在你指尖重新闪亮。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~