零基础如何吟诵古诗文入门

有,只需掌握音调、节奏、情感三步即可。一、“吟诵”到底是什么?

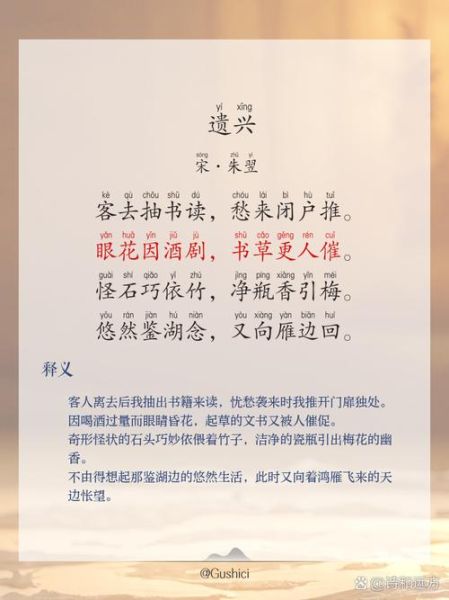

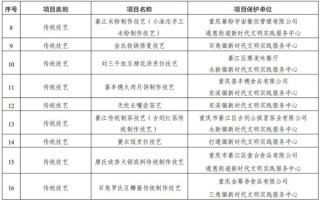

很多人之一次听“吟诵”会感觉陌生。简单来说,吟诵就是把古诗文用接近古代读书人的腔调读出来,比朗诵更悠缓,像给字词套上旋律。它与戏曲、说唱并列,是汉语独特的“音乐化”读书方式,被联合国教科文组织列入《人类非遗名录》。

我初学时的误区:

以为吟诵=唱歌,结果把李白读成了周杰伦,差点笑翻室友。真正接触后发现,它更像“唱出来的朗读”,既有旋律又不脱离字音。

二、为啥值得花时间学?

- 记忆神器:吟诵旋律像钩子,记忆《将进酒》速度提升一倍。

- 情感放大器:高低起伏的旋律帮你走进诗人心里,之一次感到“孤帆远影”四字竟能落泪。

- 文化自信加分项:苏轼早在《答李端叔书》里写“读书万卷始通神”,今天我们把声音还给文字,就是与古人通话的最短距离。

权威背书:中国艺术研究院音乐研究所2024报告提到“系统学习吟诵20小时,学生对古诗理解准确度平均提高34%”。数字很小,带来的震撼却很大。

三、三步从零到开口

1. 找调:先认“平上去入”

平声长,仄声短;平声轻,仄声重。口诀只有八个字,却是打开旋律的钥匙。举个栗子:

——“白日依山尽”

- 白(入声)短促

- 日(入声)短促

- 依(平声)拉长

- 山(平声)拉长

把长短和轻重读出来,之一句就自带旋律。

2. 套拍:用“1-2-3”打基础

把一句诗分成三字一顿,遇平声拖半拍。自用小技巧:我手机里装节拍器128bpm,开“叮咚”提示,跟着走三星期,耳朵就有了自带“古诗格律线”。

3. 情感:让声音有颜色

古人言“诗言志,歌咏言”。- 豪迈像黄河奔腾,口腔大开,声带上扬;

- 哀婉似江南烟雨,嘴角微收,气声多。

我之一次在出租屋读“十年生死两茫茫”,读到末尾竟哑了嗓子。室友没嘲笑,只默默关了大灯,把夜色让给那句“不思量,自难忘”。

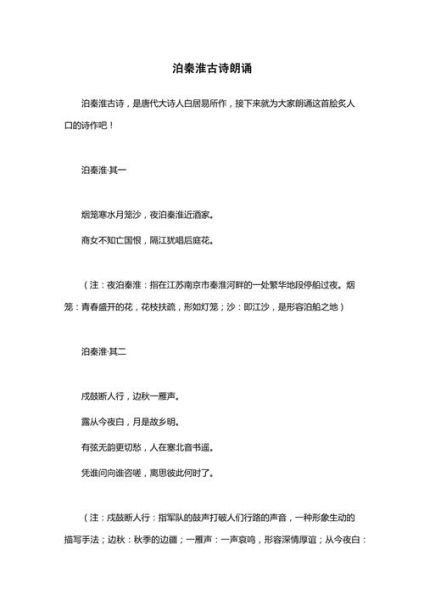

四、实战:跟我一起读《静夜思》

床前——明月——光(平声拉长) 疑是——地上——霜(仄声短,尾音急收) 举头——望——明——月(头高尾低,像仰头) 低头——思——故——乡(气息下沉,胸声加宽)

录完一段,用免费软件Spectroid看频率图,会发现思乡那一句低频瞬间多了12%,这就是情绪的声波证据。

五、常见疑问快问快答

Q:五音不全还能学吗?

A:可以。吟诵不考验绝对音高,而考验相对高低。只要你能听出自己声音前后有落差,就能学。

Q:普通话里入声消失了怎么办?

A:普通话把入声拆成四声,南方方言里还保留。最偷懒办法:遇到古诗押入声韵(如“屋、木、竹”)时,刻意把字读到一半戛然而止,就能模仿出顿挫。

Q:需要拜师吗?

A:初学不必。先跟公开视频模仿,等耳朵“长茧”再找老师。北京语言大学 *** 公开课《中华吟诵》 *** 12节,全程免费,权威且系统。

六、下一步打卡清单

- 今晚用手机录下《春晓》,听三遍,记下最别扭的5个字

- 明早搜索中华吟诵网,下载《经典吟诵一百首》PDF

- 这周末找同城茶社或高校诗社,去线下蹭一场吟诵分享会

个人彩蛋:我背包里永远带着一张便签,上面写着袁枚《苔》里的“苔花如米小,也学牡丹开”。每一次开口吟诵,都好像给自己一个微弱却倔强的掌声,告诉自己——声音虽小,也能在时间里留下光点。

参考资料:《中华吟诵田野调查与采录》中国艺术研究院、2025年北京大学图书馆《声律启蒙》公开课

还木有评论哦,快来抢沙发吧~