彝族自治州火把节来历和习俗

火把节是彝族最盛大的仪式,起源于对山火的崇拜与祖先战胜蝗灾的传说。它不仅是节日,更是一场活着的史诗。

为什么非要有火?——山与火的双重信仰

彝族世代住在乌蒙山与哀牢山之间,火是生命,也是防线。过去刀耕火种,夜里围火而歌,既御寒又驱兽。山提供了生存资源,火给予了安全感,两者叠加,形成了“山神与火神共生”的观念。

我在凉山采景时,老毕摩把松脂投入火塘:“火会说话,山在听。”一句话道破了火把节最初的符号意义。

火把节到底哪天?——太阳与阴历的奇妙结合

官方日历写的是农历六月二十四,但彝家老人更认“夏至后的之一个寅日”。他们把太阳运行周期嵌进阴历,像把瑞士钟表装进土陶壳,精密的文明藏在朴素外表之下。

- 历法依据:太阳回归决定能量高点。

- 阴历调和:方便村落集体协调农耕节奏。

- 误差补偿:若遇闰月,便顺延一天,保持“火日火时”。

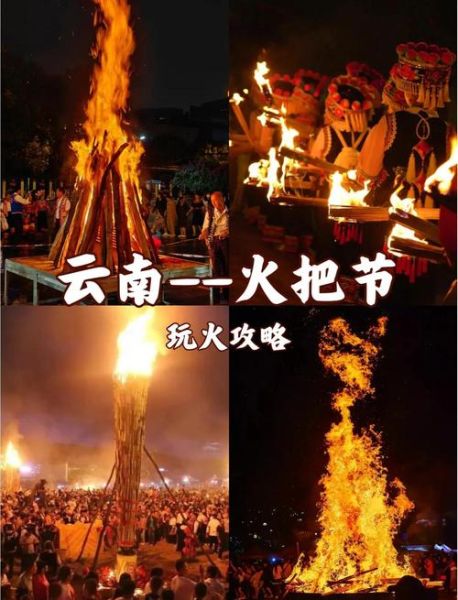

三天仪式如何分配?——从点火到送火的情绪曲线

彝族称火把节为“都则”,直译是“烫掉晦气”。三天仪式层层递进,像一部剪辑精准的电影。

之一天:迎火

清晨砍松木,绑成高六尺的火把。老人背水净手,小伙抬火把绕寨。火把顶端要插苦蒿,代表驱虫。毕摩口念《梅葛·火源经》,把火星撒向四方,示意四方神灵作证。

第二天:赞火

核心是“选美”与“赛马”。彝族选美不看五官比例,看气质是否像火焰:眸子亮、步伐稳、笑声脆。胜出者被称作“索玛花”,当晚要举起更高的火把绕场三周,传说能给全寨带来好年成。

第三天:送火

火把燃到只剩手腕粗时,众人向火塘抛进糌粑与盐巴烟火。灰烬被盛进竹筒,撒在田地四角,称作“撒火肥”。火焰熄灭那一刻,鼓点骤停,人群散开,不留一丝声响,仿佛给大地按下静音键。

新手最怕的细节难题——着装与禁忌

穿左衽还是右衽?答案是右衽。彝族右衽表示对祖先的敬意,左衽留给亡灵。

拍照能否开闪光灯?我亲眼见摄影爱好者被毕摩温和劝止:闪灯会“吓走火神”。若确实想留影,可征得长者同意,并在火把点燃前完成。

不可跨越火苗、不可泼酒水、不可说“灭火”。这些规矩在年轻人心里已经松动,“但火塘里的长辈会用眼神告诉你答案。”一位大二学生笑着补充。

火把节与《山海经》的隐形连线

袁珂在《山海经校注》中提过一个边注:“南荒有族,以火为岁,名谓‘笃’。”“笃”与“都则”口音极近,暗示上古记录可能正是彝族的前身。如果属实,火把节就不只是彝族的私藏,而是整个华夏火文明的一面影子。

未来会变吗?——数字火把与碳中和

2024年西昌试点“电子火把”,每根火把内置低功耗LED与温感芯片,可把温度与亮度数据同步到手机App,供全球观看。碳排放降低了76%,老毕摩却小声说:“看得见火,却摸不着灰。”

或许真正的迭代是技术之外的东西:让年轻人愿意回家。彝族说唱歌手JIHU把火把节写成trap歌词,上线四天播放量破三百万。评论区里有人说:“之一次听祖先的名字出现在鼓点里,汗毛都竖起来了。”

结尾加一点硬数据:根据凉山州文旅局披露,2024年火把节期间共迎来游客137万人次,带动综合收入28.6亿元,比疫情前增长41%。下一次火把节,火星落地时,你会在哪里?

还木有评论哦,快来抢沙发吧~