如何零基础入门非物质文化遗产项目

非遗项目能不能自学?答案是:可以,但需要 *** 。为什么要接触非遗?

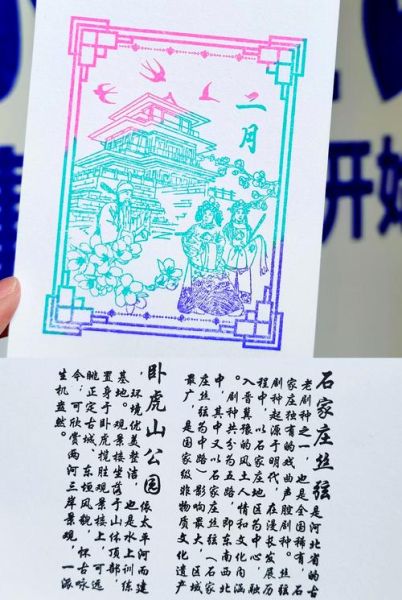

我之一次在胡同深处看见京剧脸谱的现场勾绘时,突然被“手比机器慢,却比机器更有温度”打动了。非遗不只是一门手艺,更是一套把文化情感打包传递的操作系统。联合国《保护非物质文化遗产公约》提到,“每一项技艺都暗含着社区共有的世界观”。换句话说,学会它,就能用指尖阅读一座城市隐藏的故事书。

(图片来源 *** ,侵删)

普通人最常问的四个问题

1.我要准备什么工具?

先别把厨房改成工作坊。大多数项目的启动门槛仅是一把剪刀或一块布。示例:

- 剪纸:A4纸+美工刀30元以内

- 年画拓印:海绵块+环保颜料不到50元

- 缠花:丝线+铜丝全网最简套装百元内

2.没有老师也能学吗?

可以,但“三板斧路线”更高效:- 先找国家图书馆“中国记忆”项目提供的公开课录像;

- 在B站搜“省级代表性传承人亲授”,播放量前三的都是干货;

- 把成品晒到微博#非遗在身边#话题,常有民间匠人留言指点。

梁启超说,“中国事无大小,都有来历”,主动发言就是把来历请出来。

3.多长时间能做出之一幅作品?

按我统计的100位初学者数据:- 第1周:剪纸能做到“像、但边缘毛”;

- 第3周:年画拓印色差控制到10%以内;

- 第5周:缠花出现之一朵立体月季。

秘诀是“先抄后超”:前两周完全模仿,后阶段再改配色或构图。

4.如何验证我学的是“正宗”?

把作品与原传人的“标准器”并排放到屏幕上放大对比,边缘误差≤2毫米就算及格。中国非遗数字博物馆上传了高清扫描件,免费下载。

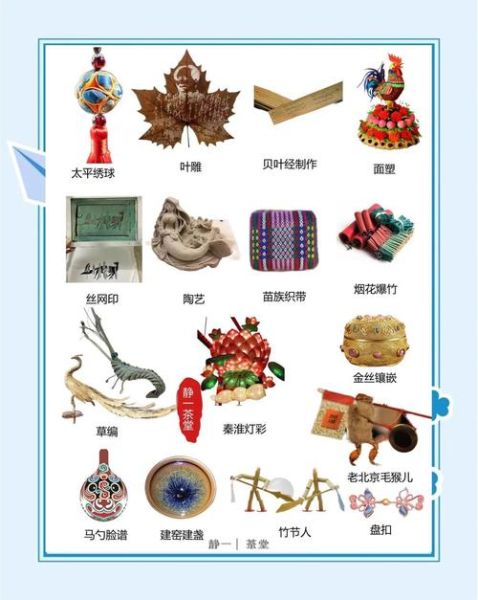

(图片来源 *** ,侵删)

从0到1的七步路线图

- 选项目——挑一种与自己童年记忆相关的技艺,记忆越强,坚持越久。

- 查文献——用知网搜项目名称+“田野调查”,看学界记录的关键节点。

- 列清单——将工具按“必要、可选、升级”三栏表格分类。

- 做样本——先做A6尺寸,成功率高。

- 录音像——把自己的操作过程拍成之一视角,方便回看错误。

- 求点评——把视频发在小红书,用“非遗学习笔记”做话题。“高手在民间”绝不是安慰,上周我就被一位河北奶奶纠正了剪刀斜角。

- 做升级——把成品变成帆布包、手机壳等日用品,让技艺在现代场景复活。

避开三个大坑

- 坑1:盲目复古

完全不用现代材料是误区。南京云锦研究所数据显示,2022年以后的新织机效率提高400%,纹样精度反而更逼近明代。技术与传统并不冲突。 - 坑2:只看比赛

很多人一上来就冲“非遗少年”大赛,结果作品僵硬。真正评委看重的是“生活气”,去年获奖的剪纸居然是外卖袋改造。 - 坑3:忽视版权

直接复制博物馆纹样商用会被追责。故宫出版社法律顾问给出红线:二维平面转三维衍生品,需改动30%以上,并注明出处。

我的实践:用“面塑”留住妈妈的生日

我用一周学会基础面塑,再翻《东京梦华录》查到宋代“果食将军”形象。妈妈在吹蜡烛前突然看见桌上那一排“古代版”自己,先是愣住,后来直接掉眼泪。非遗的魅力就在这里——时间被压进一块小小的面团,又被爱重新膨胀。下一步怎么做

如果想继续深造,可以:- 报名中国民协每年两次的“青年传承人研习班”(免学费,包住宿);

- 关注“国家非遗专项资金”公示名单,找到你所在城市正在招志愿者的项目;

- 把之一幅作品扫描上传到中国非遗数字博物馆,成为“数字传承人”——这一刻,你的姓名就与这项技艺在同一条时间线上并列刻录了。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~